難聴や聴力が低下した人の聴こえをサポートする補聴器。

そんな補聴器には利用することでどんなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

聴こえが改善したことで快適な生活や安定した精神が得られるほか、医療機器としての安全性や効果が期待できます。

医療機器であるがゆえに高価で、購入するまでに時間がかかるという手間もあります。

この記事では、補聴器に関わる団体が実態調査したデータを交えながら補聴器を利用することのメリットやデメリットを紹介します。

補聴器とは

補聴器は、難聴の人や聴覚障害者の聴力をサポートする医療機器です。

本体に付属するマイクで集めた外部の音声を増幅して、耳栓やアンプ、レシーバーを介して大きくした音を耳の中に伝えます。

相手や周りの会話が聞き取りにくくなったり、電話やインターホンを聞き逃したり。

車やバイクなどが近づいている音に気づかなかったりするなど、日常生活に支障をきたす時に聴こえを補ってくれるのが補聴器です。

補聴器の音を伝える仕組みや役割については、下記記事を併せてご参考ください。

補聴器を使うことのメリット

では、補聴器を使用・装用するにあたってどんなメリットがあるのでしょうか。

快適な生活や安定した精神

難聴や聴力低下を感じる人が補聴器をつけることで、周りとの意思疎通やコミュニケーションなど煩わしかった生活や気持ちが安定します。

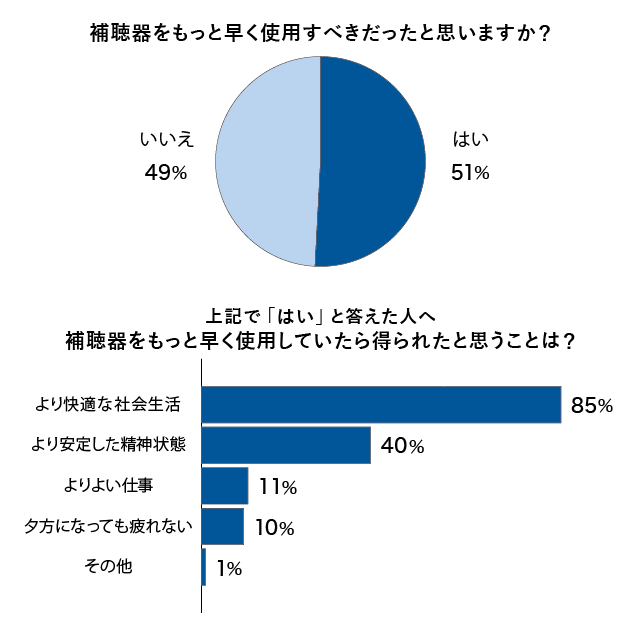

一般社団法人日本補聴器工業会の調査によると、補聴器を使用している人の半数以上がもっと早く補聴器を使用していればよかったと感じています。

その多くの理由は、より快適な社会生活やより安定した精神状態を挙げています。

また難聴に気づいてから補聴器を購入するまでにかかる年数も、2018年では平均4~5年だったのが、2022年で平均2~3年へと短くなっています。

快適な聴こえを実現するためには、難聴レベルに応じてポケット型・耳かけ型・耳あな型の種類や機能を選ぶことが重要です。

補聴器の種類については、下記記事をご参考ください。

医療機器としての安全性・有効性

補聴器は、薬機法(旧・薬事法)で定められた医療機器です。

2005年(平成17年)4月1日の改正により、補聴器も管理医療機器(クラスⅡ)として分類が変更されました。

管理医療機器である補聴器を販売するためには営業所ごとに届出や許可、厚生労働省が定める基準に該当する管理者の設置が義務づけられており安全性や有効性への配慮も必要です。

つまり安全性や有効性で一定の基準をクリアし、正式な認定を受けなければ補聴器として販売できないことになっています。

医療機器や管理医療機器については、別記事で紹介します。

医療機器としての効果

補聴器は医療機器という取扱いにより、対面販売が義務づけられています。

認定補聴器専門店や認定補聴器技能者といった補聴器に関する資格を有する専門家によって個別に調整ができるため、不要な音を軽減したり足りない音だけを大きくしたりするなど細かい調節が可能です。

耳穴の形状に合わせたオーダーメイドで高いカスタマイズ性があり、使う人の聴力や生活環境・状況、デザインの好みなどに合わせて選べます。

補聴器は購入したら終わりではなく、その後の聴力に応じて細かな調整を繰り返すなどアフターサポートも整っています。

保証期間はメーカーや補聴器のランクによって違いがありますが、基本的には2年間であることが多いです。

認定補聴器専門店や認定補聴器技能者については、別記事で紹介します。

医療機器による制度の活用

補聴器は、医療機器として指定されていることから難聴の人や聴力障害者が装用することを前提に開発・製造されています。

医療機器の中でも管理医療機器に分類されていることで国が安全性を認可しているほか、補聴器に本来かけられるはずの消費税は非課税です。

また条件によっては、費用負担を軽減できる補助制度も受けられます。

2018年より適切な手順にしたがって購入すれば医療費控除も受けられるなどメリットもありますが、その反面厳しく規制もされています。

補聴器の購入については、別記事で紹介します。

補聴器に期待できるメリットまとめ

難聴や聴力低下が生じると、聞こえない・聞き取れないことで人との関わりを避けるようになっていくことがあります。

また外出時に後ろからやってくる車やバイクの音に気づかず危険を感じると、外出を避ける傾向が強いです。

実際に筆者も救急車の音がかすかに聞こえるもののどこからくるのか気づかず、通路を妨げてしまったことがあります。

またインターホンや電話の鳴る音が聞こえないこともあり、現在では電話をかけてくるのはセールスだと判断して出ることはしなくなりました。

宅配便は、近くに営業所があることが幸いして引き取りにいくことが可能です。

しかし補聴器を使用することによって日常生活で聞こえなければ困る音だけが聞こえるようになり、聞こえないことを理由に諦めていたことにも挑戦できるようになります。

近年では開発・技術が進んでおり、雑音や騒音の中での会話にも対応できる補聴器を使うことで以前のように外で人と会うこともできるようになります。

補聴器は、難聴の人の会話やコミュニケーションを助けるほか意欲を向上させ前向きに生きるサポートもしてくれるのです。

補聴器を使うことのデメリット

逆に補聴器を使用・装用するにあたって、どんなデメリットや注意点があるのでしょうか。

精密な医療機器のため高価

補聴器は、精密な医療機器でもあることからデジタル方式の1台が最低でも10万円以上と高価で購入へのハードルが高いです。

とくに重度の難聴レベルにもなってくると補聴器に高い性能を求められるため、片方だけでも30万円以上になることもあります。

また、ポケット型・耳かけ型・耳あな型と補聴器の型が小さいほど価格が高くなる傾向です。

軽度の難聴や片耳が正常な聴力レベルであれば、片耳分の補聴器だけでも問題ありません。

もし両耳分の補聴器を購入する場合は、単品ずつを分けて購入するよりも両耳分をまとめて購入したほうがセットでの割引になっていることがありますので専門店で確認することをおすすめします。

参考に筆者が現在装用しているのは、デジタル方式の耳あな型補聴器です。

価格は片耳分が約37万円で両耳装用のため計75万円になり、5~7年ごとに買い替えています(補聴器の耐用年数は5年)

補聴器の価格相場については、別記事で紹介します。

補聴器を購入するまでの段取り

補聴器は管理医療機器に分類される医療機器のため、対面による販売・購入が義務づけられています。

補聴器を購入するには、医師による診断や聴力検査を経て専門店への訪問が必要なことから購入手続きが煩わしく感じられることもあります。

また補聴器は購入したら、それで終わりではありません。

詳しくは後述しますが、個々の聴力レベルに応じた調整を行うとともに医療機器であり精密機器でもあることから定期的な点検やメンテナンスが必要です。

補聴器の購入については、別記事で紹介します。

慣れるまでに時間がかかる

私たちが過ごす日々の生活には、常に音があふれています。

使い始めはやはり慣れないもので、最初の頃は補聴器から聞こえる音に慣れず少しにぎやかに感じるかもしれません。

そのため高い音や低い音、雑音を軽減するなど使う人の聴こえに合わせて聞きたい音だけを細かく調整しながら慣らしていくために、専門店へ出向いて定期的な調整やメンテナンスを受けることが必要です。

また補聴器は医療機器であり精密機器でもあることから、各種部品の損傷や経年劣化などできるだけ長く使えるように点検やクリーニングを行うことも重要になります。

少しでも気になるときは専門店に相談しながら調整・メンテナンスを行い、自分に合う補聴器として付き合っていかなければ、せっかく購入した補聴器が使われなくなることはもったいないことです。

補聴器は保険適用されない

補聴器は、高価な医療機器だから保険が適用されると考えている人も多いでしょう。

しかし残念ながら、補聴器の購入は保険適用外です。

一般的な健康保険や介護保険、医療保険などの適用ができません。

補聴器は非常に高価なため、できる限り費用の負担は軽くしたいものです。

保険は適用外ですが、実は補聴器を購入するにあたって補助や助成金制度があります。

また2018年より補聴器の購入費用も医療費控除の対象となったため、補聴器代金を医療費として確定申告することで所得税の還付が受けられたり住民税が安くなったりします。

医療費控除は補聴器購入の直接的な補助や助成制度ではなく、一定額以上の医療費を支払った場合において納めた税金の一部が返ってくる制度です。

補聴器の購入については、別記事で紹介します。

補聴器を使う上でのデメリットまとめ

補聴器は、購入した後も使う人の聴こえに合わせて調整が必要になる繊細な精密機器です。

デジタル技術の進歩に伴い高性能な機能を搭載しているため、相場で見ると片耳だけでも10万円から70万円までと価格が高くなります。

利用環境や種類によって異なりますが、補聴器の寿命は5年が買い替えの目安とされることが多いです。

また完全防水機能が備わっている補聴器もありますが、一般的には水に弱いため入浴や洗顔、水泳などの時は取り外さなければならないことがほとんどです。

湿度にも弱く濡れやすい雨の時や汗をかきやすい真夏の外出、スポーツ後はすぐに乾燥させる必要もあります。

高性能かつ高価な医療機器でもあるからこそデメリットもありますが、前述の将来的なメリットを踏まえるとそれだけの価値があることにも納得がいくでしょう。

補聴器のメリット・デメリットまとめ

補聴器は、耳が聞こえづらくなった難聴の人が普段通りの生活ができるようにするための大切なパートナーです。

高価な精密機器であるために手を出しにくい面がありますが、使う人の聴力に合わせた高性能かつ公的機関の認可を受けた安全性や効果の高い医療機器でもあります。

もし、補聴器を装用する必要があると耳鼻咽喉科の診断を受けたら。

上記で解説したメリット・デメリットを把握した上で、あなたの聴こえに合った補聴器を選択・利用しましょう。

以下の記事では、ポケット型・耳かけ型・耳あな型の3つに分かれる補聴器の種類におけるメリットとデメリットについて紹介しています。

ポケット型・耳かけ型・耳あな型それぞれの良し悪しを筆者の体験を交えて比較していますので、補聴器選びの参考にしてください。

コメント