補聴器は、片耳装用と両耳装用のどちらがいいのか。

補聴器の装用や購入を検討している人の中には両耳での装用が必要なのか、片耳だけで十分ではないかという疑問をもっている人も多いのではないでしょうか。

片耳よりも両耳のほうが聞き取りやすいなど補聴器を両耳装用にするメリットはいくつかありますが、片耳だけ正常な聴力であることや医療機器として高額なために敬遠されがちです。

筆者も片耳の聴力に問題がなかったこと、補聴器を1つ購入するだけでも高額で負担が大きかったことで当初は片耳装用でした。

しかしある理由により両耳装用にしてからは聞こえ方が広がり、片耳装用だった頃に比べると疲れにくくなりました。

この記事では日本と海外における実態データを見ながら、補聴器を両耳装用にするメリット・デメリットについて紹介します。

筆者の体験談も掲載していますので、両耳装用にしたほうがいいのか片耳装用で十分なのか補聴器を購入する際の判断材料になれば幸いです。

補聴器の両耳装用について

補聴器の両耳装用は、文字通り両耳に補聴器を装着することです。

世界的に見ると両耳装用が一般的ですが、日本では片耳のみ装用している人の割合が多い傾向にあります。

各国の補聴器普及率

まず各国の補聴器普及率から見る日本の所有率は、以下の通りです。

| 国名 | 補聴器の普及率 |

|---|---|

| デンマーク | 55% |

| イギリス | 53% |

| ノルウェー | 49% |

| フランス | 46% |

| オランダ | 45% |

| オーストラリア | 45% |

| ニュージーランド | 44% |

| スイス | 44% |

| ドイツ | 41% |

| スペイン | 37% |

| 韓国 | 37% |

| イタリア | 35% |

| ベルギー | 34% |

| ポーランド | 21% |

| 日本 | 15% |

| 中国 | 10% |

日本では、難聴者のうち約15%が補聴器を所有しています。

前回調査では14.4%だったことから若干上昇しており普及率・所有率は高まっていますが、依然として欧米と比べると低いです。

各国の両耳装用率

各国の補聴器における両耳の装用率は、以下の通りです。

| 国名 | 補聴器の両耳装用率 |

|---|---|

| ベルギー | 86% |

| スイス | 81% |

| ノルウェー | 79% |

| オランダ | 76% |

| デンマーク | 76% |

| ニュージーランド | 74% |

| ドイツ | 74% |

| フランス | 73% |

| オーストラリア | 64% |

| イギリス | 62% |

| イタリア | 55% |

| 韓国 | 51% |

| スペイン | 47% |

| 日本 | 43% |

| ポーランド | 42% |

| 中国 | 35% |

JapanTrak 2022の調査報告によると、日本では補聴器を所有している人のうち両耳に装用している人は約43%と半分以下です。

つまり片耳装用が根強く、補聴器は片耳につけるものだと思っている人が多いイメージがあります。

しかしベルギーやフランスなどの欧州諸国では70%以上の両耳装用率があり、補聴器は両耳でつけるものという考えが一般的です。

とはいえ補聴器を両耳でつけることは、医療機器であるゆえに1台でも高価なため両耳では支出も倍になり経済的な負担が大きくなります。

また慣れるまでに時間がかかり、補聴器の装着に煩わしさを感じたり閉塞感を感じたりする人も多いようです。

それでも両耳につけることが世界的に主流になってきているのは、それ以上にメリットや効果があるためです。

実態調査から見る補聴器の片耳・両耳装用

補聴器は、両耳装用が基本であることが病院や補聴器販売店でもいわれるようになっています。

かつて日本では経済的なコストがかかるために、現在でも片耳だけ補聴器を装用している人が多いです。

実際に、筆者も当初は片耳装用でした。

しかし前述のデータ通り、ヨーロッパなどの補聴器先進国では両耳に装用することが一般的です。

ここでは、日本国内における片耳・両耳装用に対する実態調査を紹介します。

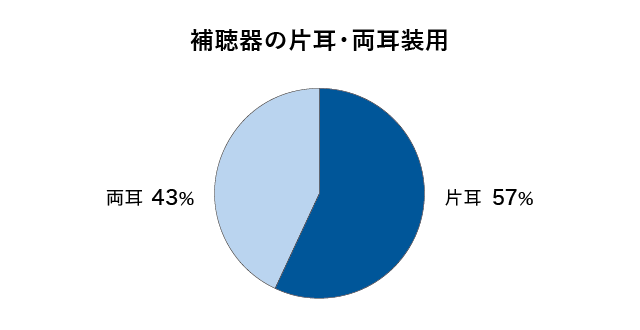

国内における補聴器の片耳・両耳装用

日本における補聴器の片耳・両耳装用率は、以下の通りです。

| 片耳 | 57% |

| 両耳 | 43% |

前述の通り日本では難聴者のうち約15%が補聴器を所有していますが、そのうち両耳装用は43%です。

つまり半数以上が片耳装用であり、その理由は後述しますが片耳の聴力が正常だったり予算の関係があったりします。

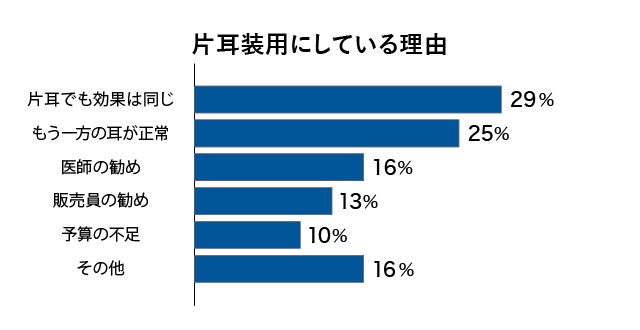

補聴器を片耳装用にしている理由

補聴器を片耳装用にしている理由は、以下の通りです。

| 片耳でも効果は同じ | 29% |

| もう一方の耳が正常 | 25% |

| 医師の勧め | 16% |

| 販売員の勧め | 13% |

| 予算の不足 | 10% |

| その他 | 16% |

補聴器を片耳だけ装用している人の多くは、両耳に補聴器を装用しても効果は同じだと思っています。

また片耳の聴力が正常であること、補聴器がもともと高額なために予算が不足していることも理由の1つです。

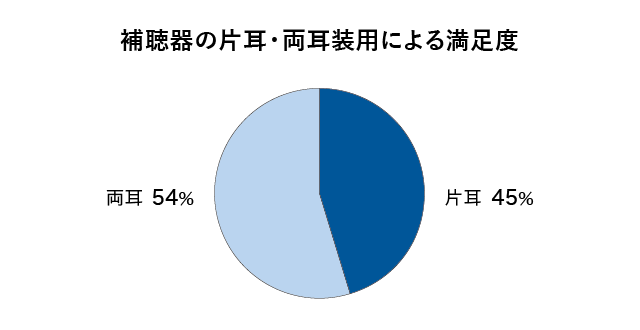

片耳・両耳装用の満足度

補聴器を片耳・両耳装用にしたことによる満足度は、以下の通りです。

| 片耳 | 45% |

| 両耳 | 54% |

前述の通り、補聴器の両耳装用率は片耳装用より低い水準です。

しかし、補聴器を両耳装用にした場合の満足度は54%と片耳装用を上回っています。

つまり両耳装用にしたことで満足度が高くなっていることがいえます。

日本での両耳装用は半数以下なのに対して、両耳装用における満足度では半数を超えていることから両耳装用にはどんなメリットや効果があるのでしょうか。

また、なぜ多くの国では両耳装用が主流になっているのでしょうか。

次項では、補聴器を両耳装用にすることのメリット・デメリットを説明します。

補聴器を両耳装用にする5つのメリット・効果

補聴器を両耳装用にすることによるメリットや効果は大きく5つあり、以下の通りです。

片耳装用から両耳装用に変更した筆者の体験談も次項で紹介していますので参考にしてください。

聞こえる範囲が広がる

補聴器を両耳装用にした時には、片耳装用より聞こえる範囲が広がります。

補聴器の集音する性能によりますが、両耳難聴の人が補聴器を片耳だけにつけると約半分にしか音を集めることができません。

補聴器をつけた耳側にしか音が入りにくいことは、補聴器をしていない耳側の聞こえる範囲が狭くなっているためです。

そこで両耳に補聴器をつけることで、もう片方から音が入るだけでなく前後からの音も集めやすくなります。

つまり音の死角がなくなるため、複数人での会話がしやすくなったり危険を察知しやすくなるメリットがあるのです。

音の方向感や距離感がわかりやすい

難聴になると音の大きさや小ささがわかりにくくなり、左右の聴力に差が出ることが影響して音の方向感がわからなくなります。

補聴器を片耳装用にしてもつけているほうの片耳しか改善しないため、音のバランスが悪くなり方向の判断は難しい状態になります。

例えば馬の重心が身体の中心にあることから、背中に荷物や人を乗せる時に負担を減らすために左右のバランスを均等にする必要があるのと同じです。

両耳に補聴器をつけることは音量の大小での判断がしやすくなり、左右ともに同じような聞こえになることで音の方向感がわかりやすくなるメリットがあります。

聞こえの範囲が左右ともに同じで音源の方向や距離が捉えやすくなると、日常生活に潜む危険を回避しやすくなるのです。

音量による負担軽減ができる

片耳装用に比べて両耳装用は左右から音が入り聞こえやすくなるため、補聴器の音量を通常より抑えることができます。

片耳装用よりも小さな音で聞き取りやすくなることで耳に対する負担も軽減され、音量によるダメージを気にしなくて済みます。

人は本来、両耳で音を聞いているため補聴器を両耳装用にすることで、小さな音が聞き取りやすく大きな音までまんべんなく聞こえます。

補聴器を両耳装用にすることで片耳装用の時ほど音量を上げなくて済むため、耳への負担も少なく済むのです。

聞き取りやすく疲れない

本来、人は音を両耳で聞いています。

両耳から聞くことで聞き取る力がより発揮されるといわれ、両耳装用によって左右の耳からバランスよく自然な音が聞こえるため、片耳装用よりも小さな音でも聞き取りやすくなります。

とくに騒がしい環境では、さまざまな音があらゆる場所から聞こえてきます。

左右につけた補聴器が左右それぞれの聴力に合った働きをすると、脳が騒音を排除しながら言葉を聞く能力を生かすことができるようになっているのです。

そのため、騒がしくても音が聞き分けやすくなったり言葉が聞き取りやすくなったりします。

また片耳だけ補聴器をつける時よりも自然に音の情報を集めることができるため、聞くことに集中した時の負担やストレスが軽減され疲れにくくなるのです。

例えば片目だけで物を見ていると疲れやすくなるのと同じように、耳も片耳だけでは疲れてしまいます。

聞き取り能力の維持と低下を予防

補聴器を片耳のみ装用していると、補聴器をつけなかった耳や脳への刺激が少なくなり次第に聴力が衰えてしまうことがあります。

難聴状態つまり音声が入らない状態が増えると、言葉の聞き取る能力が低下する傾向があると研究結果でわかっています。

使わない耳は徐々に衰えていくため、両耳装用することで聴力低下のリスクを減らすことができ全体的な聴覚機能の維持に有効です。

補聴器を片耳から両耳装用にした筆者の体験談

前述の通り、補聴器を両耳装用にすることによるメリットや効果は大きく5つあります。

ここでは、補聴器を片耳装用から両耳装用にした筆者の体験談を紹介しますので参考にしてください。

音の聞こえる範囲・角度が広がる

筆者も当初は片耳装用で十分だと思っていましたが、両耳装用にしてからは音が聞こえる範囲が広がりました。

今までは補聴器をつけているほうの片方側に入ってくる音を聞いていましたが、もう片耳の補聴器を追加したことで聞こえる角度が広くなったのです。

音の入る方向感や距離感が掴みやすい

筆者が片耳装用だった時は補聴器をつけている片方側から聞こえる音や声には反応できますが、補聴器をつけていない片方からの音は入りづらいです。

例えば前方からくる車には左右どちらでも視覚的に気づけますが、後ろからくる車の音には補聴器をつけている片方からしか気づけませんでした。

また視覚にない車の音に気づけても左右どちらから聞こえるのか、遠方なのかすぐ近くにきているのかも判断しづらい状況でした。

しかし両耳装用にしたことで近くに車がきていることもわかり、左右どちらからくるのかは片耳装用の時よりも明確に気づきやすくなりました。

音量による身体への負担が軽くなる

筆者も片耳装用だった当時、街中の騒音時と室内での会話時で補聴器のボリュームを変えないと体調が悪くなりました。

音はいわゆる振動であるため、騒音であればあるほど補聴器からの音が振動で激しくなるためです。

そこで補聴器を両耳装用にしたところ、片耳に集中していた音が緩和され両耳に音が分散されることで片耳装用時の音量より下げることができるようになりました。

音の聞こえる仕組みについては、下記記事をご参考ください。

音が分散されて聞き取りやすく疲れにくい

筆者が片耳装用だった頃は、補聴器をつけているほうの耳からの情報が入りやすいものの、補聴器をつけていないほうの耳からは情報が入りづらいことが多かったです。

また補聴器をつけているほうの片耳だけで聞き取ろうとする力を要するため、学校の授業が終わる頃には非常に疲れてしまっていました。

しかし両耳装用にしたことで、左右から入る情報が同じ左右の耳で情報が分散されるため聞き取りやすく、片耳装用だった頃より疲れにくいことを実感できました。

聞き取る力の維持と聴力低下の予防

筆者は、補聴器を初めて装用した幼少時代から高校を卒業するまで片耳装用でした。

当時は聴力がまだ軽度・中等度難聴と軽めの難聴レベルだったこともあり、利き耳である右耳にだけ補聴器をつけていました。

人間の手には利き手があるように耳にも利き耳があると思っており、聞こえやすい・聞き取りやすい右耳に頼っていました。

しかし高校時代に聴力検査を受けたところ、補聴器をつけていなかった左耳の聴力が高度難聴のレベルにまで悪化していたのです。

中学時代から耳鼻咽喉科医師や言語聴覚士に両耳装用を勧められていたのにもかかわらず、前述の片耳装用にした理由1位の「片耳でも効果は同じ」という軽い気持ちで利き耳である右耳だけの装用に固執していました。

それは両耳装用である自分が恥ずかしいという気持ちも確かにあり、心のどこかで補聴器は高額だという認識が無意識にあったため親への遠慮もあったかもしれません。

そして高校を卒業するタイミングに合わせて、片耳装用から両耳装用になりました。

現在は両耳装用にしたことで左右ともに聴力差がほぼないため、両耳装用にすることで片耳の聴力低下リスクを抑えることができると実感しています。

以下の記事では、筆者の純音聴力検査をグラフで示したオージオグラムを掲載しています。

左右の聴力差がほとんどないことがわかりますのでチェックしてみてください。

片耳・両耳装用の筆者体験まとめ

人間の耳が左右にあるのは、両耳のほうが聞こえの効果が大きいためです。

例えば右方向から雑音が聞こえる場合、左方向にある聞きたい音を聞けるのは左耳だけでなく右耳にも意識が傾いています。

雑音には自然にバリアをしながら騒がしい環境でも聞き取りが集中できるようになっているのです。

左右に届く音の情報の違いで方向を把握しており、両耳の加算効果が働くことで片耳で聞くよりも大きく感じ取っています。

また筆者が医師にいわれたことの1つとして、あらゆる音の多くは入ってきたほうの耳とは反対側の脳で処理されるというのがあります。

右耳から入ってきた音は左脳で、左耳に入ってきた音は右脳で処理されるという意味です。

そして脳の働きは右脳で視覚や聴覚などといった五感を司り、左脳は言葉や文字などの思考や論理を司るといわれています。

つまり左右の耳から音が入ることで、左右の脳で処理が可能になるわけです。

言葉や文字を理解したり抑揚のある音を聞いたりすることができると、心豊かな・ゆとりのある・充実した生活を過ごせるといわれています。

左右からの音を聞くために、補聴器には両耳装用が推奨されるのです。

両耳装用のデメリット・注意点

前述で両耳装用にすることのメリットを挙げましたが、では両耳装用にすることのデメリットはあるのでしょうか。

片耳装用のほうがいい場合もありますので、以下を参考にしてください。

慣れるまでに時間がかかる

補聴器を片耳装用にすると、片耳だけ気にすれば済みます。

一方で両耳装用になると、両耳に気を遣うため慣れるまでに時間がかかります。

両耳のどちらから入ってくる音がおかしいのか、音の入る方向感がつかみにくいと感じる人も多いです。

ただし適切なフィッティング(調整)と装用訓練により改善が可能ですので、補聴器を購入した販売店に相談しましょう。

装用した時の違和感

片耳装用の場合はつけている片方だけに気を遣えば済みますが、両耳装用になると左右のどちらに違和感があるのかわかりにくいです。

また両耳装用は、片耳装用に比べてハウリング(ピーピーという音)が発生しやすくなる傾向があります。

両耳に補聴器を装着することで、自分の声が響いて聞こえたり耳が詰まったような感覚になることが多いです。

また人によっては、耳の中の閉塞感や蒸れを感じることがあります。

装着や手入れの手間

補聴器の両耳装用は、片耳に比べると両耳に補聴器を装着する手間が増えます。

また電池交換やメンテナンスの手間が、片耳装用時の2倍です。

手入れやメンテナンスは購入店で調整とともに行うのが一般的ですが、片耳装用よりも時間がかかります。

高額なため経済的な負担が大きい

補聴器は医療機器であることから高額なため、両耳分の補聴器購入は片耳分に比べると費用が倍になり経済的な負担が大きいです。

また故障時の修理も片耳分だけであればいいですが、両耳分の修理が必要な場合は倍の費用負担がかかります。

さらに、交換電池も片耳分の費用より2倍必要です。

ただし聴力の程度など一定の条件によっては、補装具の助成制度を活用して費用負担を軽減できます。

補装具の助成制度については、別記事で紹介します。

左右の聴力差が大きい場合は…

例えば片耳が正常な聴力で、もう片方の耳に聴力低下がある場合でも両耳装用にすることで聞こえの質が向上する可能性があります。

しかし両耳が難聴で左右の聴力に大きな差がある時は、補聴器を両耳に装用すると聞こえる側の聞き取りを邪魔してしまう場合があります。

また聴力状態や生活環境によっては、片耳装用のほうが効果的な場合もあります。

まずは、耳鼻咽喉科の診察を受けて専門医の判断を仰いでください。

両耳装用が推奨されるケースまとめ

前述で紹介した両耳装用にすることのメリット・デメリットを踏まえて、両耳装用がとくに推奨されるのは以下の通りです。

- 左右の聴力が同じくらいの聴力

- 片耳の難聴レベルが非常に悪い

- めまいを伴う難聴の症状

左右の聴力が同じくらいの聴力

聴力検査の結果で、左右の聴力差が10dB以内であれば両耳装用のメリット・効果を最大限に活かすことができます。

片耳の難聴レベルが非常に悪い

片耳難聴であり難聴であるほうの耳の聴力が著しく悪い場合は、正常な聴力の耳への負担を軽減することで音の方向感や距離感を把握しやすくなります。

めまいを伴う難聴の症状

めまいを伴う難聴の場合は、両耳からの情報を得ることによりバランス感覚を改善できる可能性があります。

補聴器を両耳装用にするメリット・効果まとめ

補聴器は、両耳に装用することで最大限の効果を発揮します。

片耳装用は補聴器をつけた片耳側での聞こえが中心になるため、両耳装用にすることで聞こえの範囲が左右同じになり音の方向感や距離感がとらえやすくなります。

また片耳だけでは情報の収集する力や聞き取ろうとする力が、両耳で聞くよりも負担が大きいのです。

筆者は片耳装用から両耳装用にしたことで左右から入る情報が左右の耳で分散されて情報が得やすくなって聞き取りやすく、片耳装用だった頃より疲れにくいことを実感できました。

また両耳の補聴器を購入する場合には、単品ずつで購入するよりも両耳分を同時購入したほうがセット割で割引適用されることも多いため頭に入れておきたいものです。

ただし耳の状態によっては片耳装用のほうがいい場合もあり、必ずしも両耳装用がおすすめとはいえない場合もあります。

まずは、耳鼻咽喉科の専門医や補聴器の専門家に相談しながら決めていきましょう。

コメント