街中で車が走る音や店内の音声アナウンス、室内での話し声など。

いつもは聞こえるはずの音が入りづらいと感じたとき。

相手との会話で時々聞き間違えることが増えたとき。

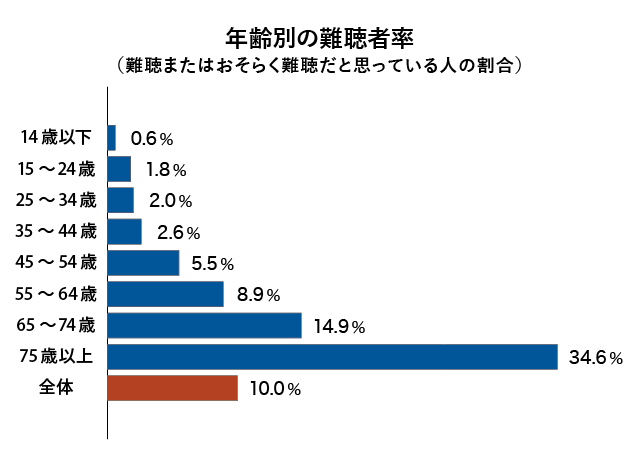

自分で難聴だと感じている人は10人に1人いるとされ、聴こえを補う補聴器の利用者は年々増加しています。

難聴や聴力の低下を自覚している人はどのくらいいるのか、補聴器の利用者はどのくらい増えているのか。

補聴器の出荷台数から見る難聴者の増加を見ながら、補聴器を初めてつける場合の心構えについて解説します。

難聴や聴力の低下を自覚している人

日本補聴器工業会(JapanTrak2022 調査報告)によると、難聴や聴力の低下を自覚している人は10人に1人です。

それはすなわち約1,250万人いるとされ、75歳以上は全体の34%(約680万人)といわれています。

しかし片耳が難聴でもう片方の耳で聞こえている人もおり、聴力の低下に気づいていない人はもっといると推定されています。

聴力低下は誰にでも起こりうる

聴力の低下は、なかなか自覚できることではありません。

最近聞き間違いが多かったり、音としては聴こえていても何をいっているのかわからなかったりすることもあるでしょう。

他にもテレビの音が大きいといわれたり、たいしたことがないと思っていても家族や周囲の人に指摘されて自覚したりすることも多いです。

もともと難聴である筆者も聞き取りづらい日があり、その時は体調のせいだと思っていました。

しかし年に数回の聴力検査を受けて、さらに聴力の低下を知ることもあるのです。

加齢による聴力低下も

年齢を重ねるごとに視力が落ちるのと同じように、聴力も低下していきます。

個人差はありますが、聴力の低下は40代から始まるとされています。

高い音から聴こえにくくなっていき、左右の聴力が同じくらいのレベルで下がっていくのが特徴です。

筆者も年とともに、高い声が割れるように聞き取りづらくなりつつあります。

時には聞き間違いも

相手の声を音としては聞こえるのに何をいっているのかわからないといった現象は、「あ・い・う・え・お」といった周波数低い母音に比べると周波数の高い子音を聞きとりにくくなっていきます。

聞き間違いやすい例としては、主に以下の通りです。

| 1(いち) | 7(しち) |

| 熱海(あたみ) | ハサミ(はさみ) |

| 広い(ひろい) | 白い(白い) |

| 西田(にしだ)さん | 石田(いしだ)さん |

| 佐藤(さとう)さん | 加藤(かとう)さん |

もともと難聴である筆者は当初から聞き間違いもよくあるためさほど気にはなりませんが、英語を習っていた小学生時代にアルファベットの「M(エム)」と「N(エヌ)」を聞き分けることが困難でした。

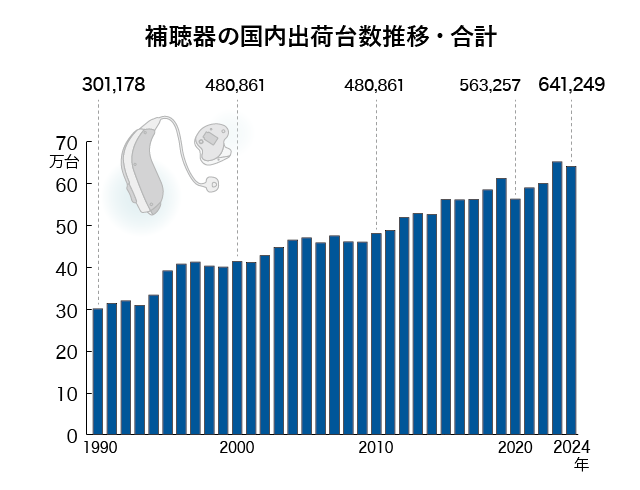

日本国内で補聴器を利用している人

周りの音声が聞き分けられないほど難聴がひどくなると、医師の診断によっては補聴器を利用することになります。

補聴器の国内出荷台数推移・合計

日本国内における補聴器の出荷台数を年別推移にすると、以下の通りです。

| 年 | 補聴器の出荷台数合計 |

|---|---|

| 1990年 | 301,178 |

| 1991年 | 314,233 |

| 1992年 | 319,943 |

| 1993年 | 309,446 |

| 1994年 | 333,812 |

| 1995年 | 391,682 |

| 1996年 | 407,919 |

| 1997年 | 412,626 |

| 1998年 | 403,183 |

| 1999年 | 400,659 |

| 2000年 | 413,736 |

| 2001年 | 412,094 |

| 2002年 | 428,211 |

| 2003年 | 447,757 |

| 2004年 | 465,261 |

| 2005年 | 470,847 |

| 2006年 | 458,642 |

| 2007年 | 475,191 |

| 2008年 | 461,149 |

| 2009年 | 460,449 |

| 2010年 | 480,861 |

| 2011年 | 488,704 |

| 2012年 | 519,131 |

| 2013年 | 528,789 |

| 2014年 | 525,980 |

| 2015年 | 562,284 |

| 2016年 | 561,557 |

| 2017年 | 562,747 |

| 2018年 | 585,255 |

| 2019年 | 613,089 |

| 2020年 | 563,257 |

| 2021年 | 589,951 |

| 2022年 | 600,178 |

| 2023年 | 652,141 |

| 2024年 | 641,249 |

| 2025年 | – |

国内における補聴器の出荷台数で1990年は約30万台、2022年には60万台を超えていることからこの30年で2倍近くに増加しています。

つまり、難聴や聴力が低下している人が倍近く増えていることになります。

参考に65歳以上の人口が1990年は1489万人だったのに対し、2020年には3619万人と2倍以上の伸びを示しており補聴器の普及は高齢者の人口増加に追いついていません。

補聴器の技術が進歩しポケット型から耳かけ・耳あな型へより目立ちにくくなったことで利用しやすくなった人も増えていますが、片耳だけの難聴など医師の診断を受けずにいる隠れ難聴も多いといえるでしょう。

補聴器の種類別における出荷台数推移については、別記事で紹介します。

難聴で補聴器を初めてつける人へ

急に難聴になったり聴力が低下したりしたら、医師の判断によっては補聴器を装用することになります。

初めて補聴器をつける人にとっては、疑問や不安がたくさんあるでしょう。

補聴器は買うものではなく作るもの

補聴器は購入したら、それで終わりではありません。

高い音と低い音のどちらが聞き取りやすいのか、電話やインターホンの鳴る音が聞こえるのか、車や工事など街中の騒音や店舗や施設内の雑音から人の声が届くのか。

また難聴のレベルによって適応できる補聴器の種類も変わります。

| 補聴器の種類 | 適応する難聴レベル |

|---|---|

| ポケット型補聴器 | 中等度~重度(60~100dB) |

| 耳かけ型補聴器 | 軽度から重度(25~100dB) |

| 耳あな型補聴器 | 軽度から高度(25~90dB) |

使う人の聴力や環境に合わせて細かな調整をして、自分の耳型や聴力に合うように作り上げていくのが補聴器です。

補聴器の種類については、別記事で解説します。

ハイテク機器や専門家による技術

補聴器は、長年の研究開発により従来のアナログ方式からデジタル方式へ進化を遂げています。

最新のコンピューター性能では、うるさいと感じる雑音や相手の声を聴き取りやすくしたりすることは可能ですが、いくら高性能な補聴器でも使う人に合わせた調整ができないと補聴器の本来もつ実力を発揮できません。

補聴器の調整には、専門家の知識や技術が必要です。

専門店の重要性

補聴器を快適に使い続ける上で欠かせないのが、補聴器を専門とする販売店です。

補聴器のメンテナンスや電池などの消耗品購入に加えて、購入後の聴力調整や故障や劣化による修理など、認定補聴器技能者が常駐している補聴器専門店との付き合いも重要になります。

認定補聴器技能者や補聴器専門店の役割など関係機関や専門家については、別記事で解説します。

難聴を感じている人と補聴器の利用者まとめ

国内の出荷台数を年別に見ると、補聴器の利用者が増えていることがわかります。

難聴や聴力の低下による悩みを抱えていた人の多くが、補聴器を利用することで少しでも悩みを解決し快適な日常生活を少しずつ取り戻していることの表れでもあります。

もし聞こえにくいと感じられるようになったことが原因で、家族や友人、周りとのコミュニケーションや外出などが億劫に感じられるようになっていたら。

補聴器を装用することで元通りの積極性を取り戻したといった事例は、決して珍しいものではありません。

補聴器は聞こえをサポートするだけの機器ではなく、聞こえにくいことによる気持ちの負担を和らげる役割を担ってくれます。

補聴器を装用することが楽しみのひとつになれば幸いです。

コメント