病気や加齢などによって、周りの音や人の声が聞こえづらくなる難聴。

聴力が低下することは、誰にも起こりうる症状であり恐怖でもある耳の疾患です。

例えば中耳炎や外耳炎といった炎症、内耳や聴神経の問題などあらゆる症状が進行して難聴になることがあります。

もし聴力の低下を感じた時、自分が聞こえる音量や難聴の種類・症状をあらかじめ知っておくことが重要です。

難聴とは何か、どんな種類や症状・レベルがあるのか。

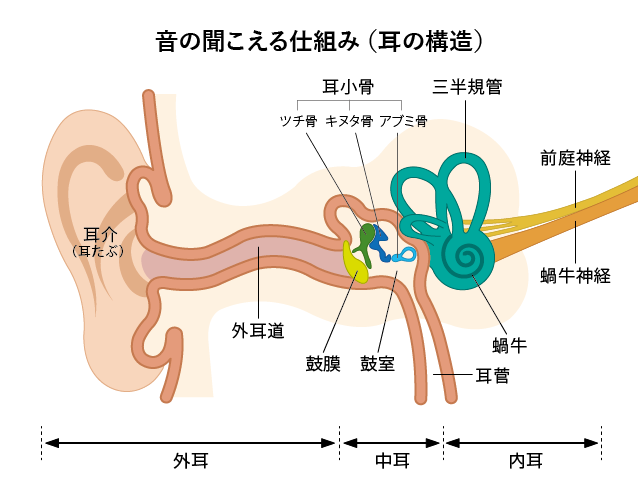

まずは音の聞こえる仕組みを耳の構造図とともに説明しながら、難聴になる主な原因や種類・症状を解説します。

音の聞こえる仕組み、耳の構造

そもそも音とは何かというと、振動です。

音源から発生した振動が空気中を伝わって耳に入り、鼓膜を振動させたら内耳で電気信号に変換され脳が音として処理されることで音が聞こえます。

あらゆる音それぞれが違った周波数の振動をもっているため、高い音に聞こえたり低い音に聞こえたりするのです。

耳は、大きく3つの部分に分けることができます。

外耳

外耳は、耳の入り口から外耳道を伝って鼓膜までの肉眼で見える部分を指します。

耳介(耳たぶ)で集めた音を外耳道で増幅させ、奥にある鼓膜などを振動させることで音を中耳に導く役割をもちます。

中耳

中耳は、鼓膜から蝸牛の手前までの部分を指します。

ツチ骨・キヌタ骨・人体で最も小さなアブミ骨という小さな3つの骨を構成する耳小骨があり、鼓膜の振動がこれらの骨の上を伝わって内耳に伝わります。

中耳は耳管を介して咽頭とつながっていて空気で満たされています。

内耳

内耳は、鼓膜から伝わった物理的な振動を電気信号に変換する装置です。

耳小骨を伝ってきた振動が蝸牛の中にあるリンパ液を振動させ、蝸牛内の有毛細胞を動かします。

有毛細胞が感知した動きが電波信号に変換され、その信号が脳に伝わることで音を認識します。

難聴とは

難聴は、音が耳から入って脳に伝わるまでの段階で障害が起こり音が聞こえにくくなる、または全く聞こえなくなる症状です。

聴力・聴覚が低下した状態のことを指し、音が小さく聞こえて聞き取りが難しく騒がしい環境でも聞こえにくくなります。

一般的な原因としては主にメニエール病や突発性難聴といった病気、加齢、騒音への曝露などが挙げられます。

難聴や聴こえの問題が起こる理由

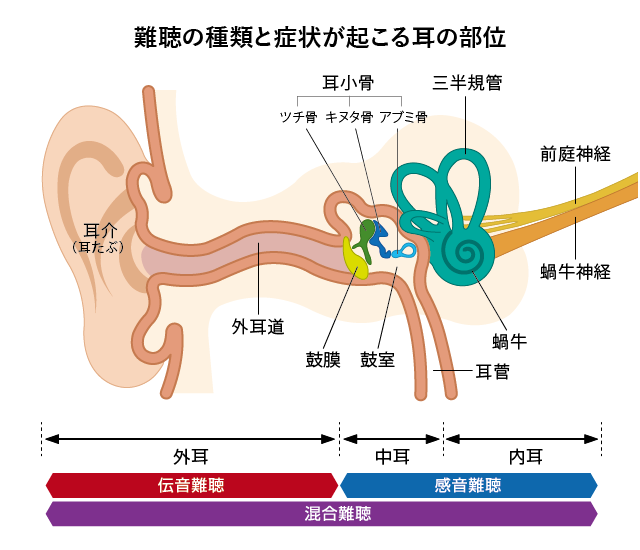

前述で耳から音の聞こえる仕組みを紹介した通り、外耳・中耳・内耳の中でどこかに障害があると音が正常に聞こえなくなります。

一般に知られることでいうと例えば耳の内外が傷つく内耳炎や外耳炎、内部に問題が生じたことによるメニエール病や突発性難聴も主な症例です。

詳しくは後述しますが、外耳・中耳・内耳による難聴には大きく分けて伝音難聴・感音難聴・混合難聴という3つの種類があり症状や原因はさまざまです。

筆者の難聴について

筆者の難聴は後からわかったことですが、蝸牛が本来2回転半あるのに対し1回転半しかない内耳形成異常による難聴です。

内耳の障害によって起こる感音難聴という種類で、補聴器を装用して聴こえを補っています。

補聴器は外部から入ってきた音をマイクが拾い、音を増幅させて鼓膜へ伝えます。

つまり音の伝わる仕組みは振動にあり、振動を大きくすることで弱っている聴力を補助し聞こえやすい状態を作るのです。

近年の補聴器は入ってきた音を分析・加工することで、雑音やハウリング音を抑えることができます。

補聴器については、別記事で紹介します。

難聴の種類と主な特徴

難聴や聴覚障害者のコミュニケーション手段や聞こえ方には個人差があり、誤解されがちです。

例えば全く音のない世界にいる・手話を使えば聴覚障害者は誰でも話が通じる・補聴器をつけているから聞こえているはず、などです。

難聴にはさまざまな種類と特徴があり、大きく分けて以下の通りです。

部位:伝音難聴・感音難聴・混合難聴

耳の中のどこに問題や障害があるのか、部位による難聴として伝音難聴・感音難聴・混合難聴があります。

時期:先天性難聴・突発性難聴・中途失聴など

難聴や聴覚に障害が生じたのはいつからなのか、発症の時期による難聴として先天性難聴・突発性難聴・中途失聴などがあります。

程度:軽度難聴・中等度難聴・高度難聴・重度難聴

難聴や聴力低下によってどのくらい聞こえにくいのか、程度による難聴として軽度難聴・中等度難聴・高度難聴・重度難聴があります。

次項からは、難聴や聴覚障害が生じた部位・時期・程度に分けてそれぞれの種類や症状、主な原因を解説します。

部位による難聴の種類と主な原因

部位による難聴には以下の通り大きく分けて3つの種類があり、それぞれに症状や原因の違いがあります。

- 伝音難聴:外耳から中耳までの音を伝える部位

- 感音難聴:内耳・聴神経など音を判別する部位

- 混合難聴:音を伝える部位と音を判別する部位の双方

伝音難聴

伝音難聴は、外耳から中耳までの音を伝える部位で損傷や炎症などの問題・障害によって起こる難聴です。

例えば耳垢が詰まる耳垢塞栓や炎症が起きる外耳炎または中耳炎など、物理的な理由により耳が聞こえづらくなります。

外耳炎は耳の入り口から鼓膜までの外耳道が傷つくことで起こる細菌感染や炎症、中耳炎は咽頭から細菌やウィルスが入ってきて中耳が感染することで起こる炎症です。

小さな音は聞き取れないものの音量を大きくすれば聞き取りやすくなるため、補聴器の使用が効果的です。

感音難聴

感音難聴は、内耳・聴神経・脳の中枢など音を判別する部位で損傷や炎症などの問題・障害によって起こる難聴です。

小さな音が聞き取りにくい・大きな音が響く・聞こえても言葉の意味がわからないといった症状のほか、年齢を重ねたり大きな音を聞きすぎたりすることで蝸牛の有毛細胞の数が減少するなど機能が低下します。

外部からの音を鼓膜に届けるまでの働きは問題ないものの、蝸牛などの内耳や聴神経が正常に働いていないために音を認識することはできても聞き取ることが難しくなっている状態です。

感音難聴による症名は主にメニエール病や突発性難聴、先天性難聴、老人性難聴などさまざまで、詳しくは別記事で紹介します。

混合難聴

混合難聴は、音を伝える部位と音を判別する部位の双方に問題が起きている、すなわち伝音難聴と感音難聴の2つの症状が合わさった状態の難聴です。

例えば、中耳炎が悪化して内耳が障害を受けるなどの症状があります。

伝音難聴もしくは感音難聴どちらかの症状が出ていたものの、治療が遅れたり悪化したりすることでもう一方の症状も生じてしまうといったケースも一例です。

時期による難聴の種類と特徴

難聴や聴覚障害が発症した時期による種類は以下の通りです。

先天性難聴

先天性難聴は、生まれつき難聴である状態を指します。

母親の胎内にいる時から耳内に問題や障害が生じていたなど、外耳や内耳における発育不全による原因も多いです。

突発性難聴

突発性難聴は、ある日突然聞こえなくなる状態を指します。

はっきりとした要因はわかっていなく、急激に発症する感音難聴のうち原因不明の症状につけられることが多いです。

中途失聴

中途失聴は、人生の途中で聴力を失った状態を指します。

元健聴者であったことを明確にしており、主な原因は事故や病気、ストレスなどです。

いずれも前述の感音難聴に属する症名が一般的で、詳しくは別記事で紹介します。

程度による難聴の種類と聴力レベル

難聴は耳疾患の代表的な症状で、聴力における難聴レベルは以下の通りです。

| 難聴レベル | 平均聴力(dB) | 日常生活における聴こえの程度 |

|---|---|---|

| 正常値 | 25dB未満 | よく聞こえる |

| 軽度難聴 | 25~39dB | 小さい声や騒音下での会話が聞き取りにくい |

| 中等度難聴 | 40~69dB | 普通の会話が聞き取りにくい |

| 高度難聴 | 70~89dB | 耳元の大きな声でも聞き取りにくい |

| 重度難聴 | 90dB以上 | ほとんど聞こえない |

軽度難聴

軽度難聴は、25dB以上40dB未満の聴力レベルです。

人のささやき声や小さい声での会話が困難で、騒音の中での会話が聞きづらい状況になります。

中等度難聴

中等度難聴は、40dB以上70dB未満の聴力レベルです。

例えば40dBは小雨の音、60dBは日常会話や洗濯機・掃除機の音で、通常の声の大きさでの会話が聞きづらく人との会話で何度も聞き返すことがあります。

高度難聴

高度難聴は、70dB以上90dB未満の聴力レベルです。

例えば80dBはピアノの音で、補聴器を装用しないと会話が聞こえない状況になります。

重度難聴

重度難聴は、90dB以上の聴力レベルです。

例えば車のクラクションで110dBとなり、補聴器を使用しても会話が聞きづらいことが多くあります。

程度による難聴の定義

上記表の通り25dB(デシベル)以上の音でようやく聞こえる状態になることを難聴と呼び、難聴のレベルは軽度・中等度・高度・重度に分かれます。

dBとは音の大きさを表す単位で、25dBの音量レベルは例えば深夜や図書館など静かな環境での人のささやき声、鉛筆で紙に文字を書く時の音が目安です。

しかし、そのくらい小さな音が聞こえないからといって日常生活に支障をきたす心配はないといえます。

年齢を重ねると耳が遠くなるというイメージがありますが、ひと言に難聴といっても種類や原因はさまざまです。

難聴や聴力の低下を自覚している人

日本補聴器工業会(JapanTrak2022 調査報告)によると、難聴や聴力の低下を自覚している人は10人に1人です。

つまり難聴の人は国内に約1,250万人いるとされ、75歳以上は全体の34%(約680万人)といわれています。

しかし、聴力の低下に気づいていない人はもっといると推定されているようです。

主にテレビやラジオの音声が聞こえにくかったり周りの会話が聞き取れなかったりするケースが多く見られます。

難聴や聴力の低下を感じる人の状況については、別記事で紹介します。

難聴の意味や種類・症状まとめ

周辺の音が耳から入り、脳に伝わるまでの段階で音が聞こえにくくなる・全く聞こえなくなる難聴。

難聴とひと口にいっても伝音難聴・感音難聴・混合難聴という3つの部位による種類に大別され、さらに中耳炎や外耳炎、メニエール病、突発性難聴など多くの原因や症状があります。

また外傷や病気による難聴だけでなく、年齢を重ねたことによるものなのか騒音などの生活環境によるものなのか他にも理由はさまざまです。

もし、テレビの音声が聞こえにくくなったり相手の話す内容が聞き取れなかったりしたら。

まずは耳鼻科医の診断を受けて、適切な治療や改善策を見つけていきましょう。

コメント