難聴や聴覚障害がある人の聴こえを補う、補聴器。

補聴器の存在は知っているものの具体的にどういった種類があるのか、どんなメリットやデメリットがあるのかについて具体的にわからない人も多いでしょう。

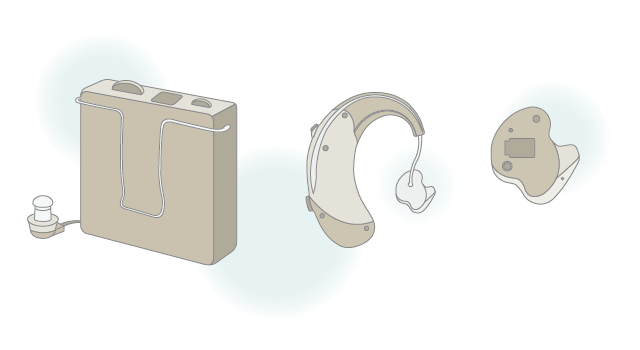

補聴器はもともとアナログ方式だったのが技術の進歩によりデジタル方式が主流になり、種類でいうとポケット型・耳かけ型・耳あな型の3種類あります。

それぞれに対応する出力レベルや音域が違うのはもちろん、使う人の聴力レベルや生活環境によって選ぶことが重要です。

この記事ではポケット型・耳かけ型・耳あな型それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

3種の補聴器を利用してきた筆者の経験や近年の利用者数についても紹介しますので、補聴器を選ぶ際のご参考になれば幸いです。

補聴器の種類は3つ

日本国内で販売されている補聴器の種類は、大きく分けて以下の3つです。

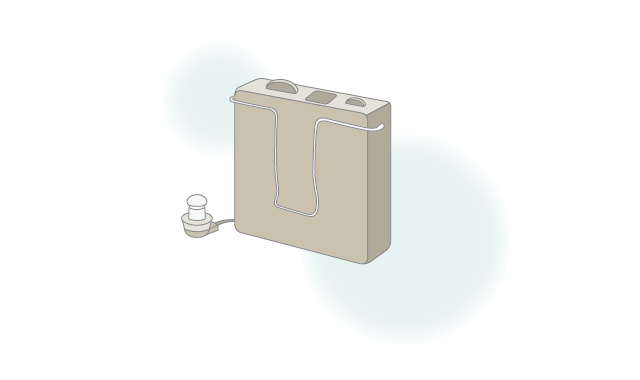

ポケット型(箱型)

ポケット型補聴器は、マッチ箱くらいの大きさに近い本体に、耳栓のようなイヤホンをコードでつなげた補聴器です。

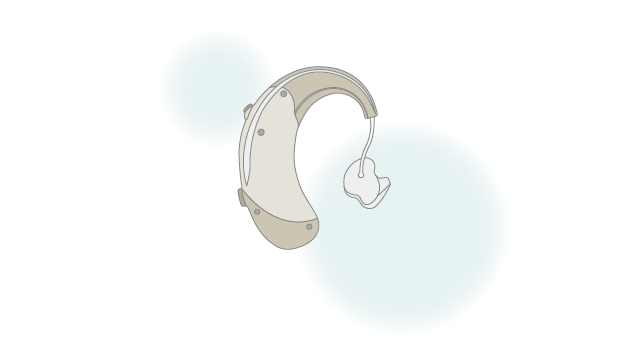

耳かけ型(耳掛け型)

耳かけ型補聴器は、バナナに似た形状の本体を、耳栓に似たイヤホンまたは耳型のシェルとフックでつないで耳上にかけた補聴器です。

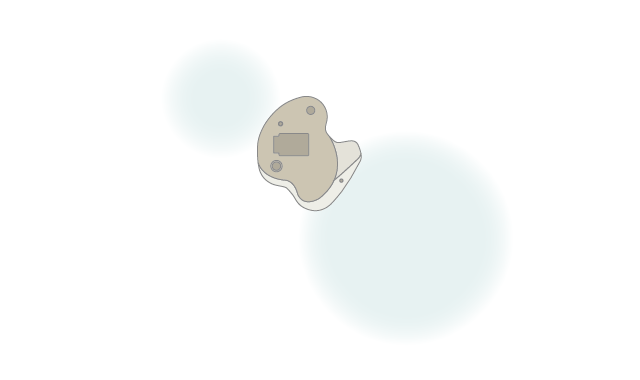

耳あな型(耳穴型)

耳あな型補聴器は、使う人の耳の大きさや形に合わせた本体を、耳の中に入れ込んだ小型の補聴器です。

他に眼鏡型の補聴器もありますが、ここでは基本的な種類として割愛します。

それぞれに異なる特徴や強みがありますが、近年ではデジタル方式への移行に伴って耳かけ型や耳あな型の補聴器が主流です。

かつてのアナログ方式に比べてデジタル方式の補聴器では性能が向上しており、雑音を抑制する機能や指向性機能、ハウリング抑制機能などを備え、形や色などもカラフルになっています。

次項からは補聴器の種類それぞれの具体的な特徴からメリット・デメリット、おすすめの人、筆者の利用経験を紹介していきます。

ポケット型補聴器の特徴

ポケット型補聴器は、マッチ箱くらいの大きさに近い本体にイヤホン(耳栓)のようなシェルをコードでつなげた補聴器です。

本体を胸ポケットなどに入れたり首から下げたりして使うため、箱型といわれることもあります。

耳に装着する必要がなく本体のサイズが最も大きいことから簡単に操作できるほか、比較的大きな音を出すことができるために難聴の度合いが高い人にも対応可能です。

しかし身体を動かす運動などでは本体とイヤホンをつなぐコードが邪魔になることがあり、音質の微調整が難しいという特徴もあります。

ポケット型補聴器のメリット

- 胸ポケットなどに入れたり首から下げたりして操作がしやすい

- 本体を耳側に装着しないため自分の目で確認しながら調整がしやすい

- 本体の操作ボタンが大きく、乾電池式のため扱いやすい

- 本体上部に付属するマイクの向きによって音を集める方向を決められるため、テレビや映画鑑賞、会話・会議の時だけ使いたい人に向いている

- 価格が耳かけ型や耳あな型補聴器に比べて安価でリーズナブル

ポケット型補聴器のデメリット

- 活発に動く時はコードが邪魔になり、球技やマット運動などでは本体が破損する恐れがある

- 本体とイヤホンをつなぐコードが長いため、引っ掛けたり絡まったりすることがある

- 本体のマイクが胸もとにあるため、衣擦れ音などが起こりやすい

- ポケットのある服など衣類の選択肢が限られる

- 本体が大きいため目立ちやすい

- 細かな調整ができない

ポケット型はこんな人におすすめ

- 補聴器の操作を簡単に行いたい人

- 少しの間だけ補聴器を使いたい人

ポケット型における筆者の利用経験

筆者が幼少時代、最初に使っていたのがポケット型補聴器でした。

本体を落とすと破損する懸念があったため、現代でいう携帯ストラップで首にぶら下げたりおんぶ紐のようなベルトで胸もとに固定したりして装用していました。

大きめのマイクがむき出しになっていることで音を大きく拾ってくれるため聞き取りやすく、電池切れの際には一般の単3形または単4形乾電池で交換できていました。

しかし一方で体育の授業や運動会、宿泊学習など身体を動かすイベントには、本体とイヤホンをつなぐコードが引っかかる恐れがあったのも事実です。

また当時は学校でも町内でもドッジボールが盛んでもあり、ボールを受け止めるためには胸もとに固定したポケット型では破損するリスクがありました。

耳かけ型補聴器の特徴

耳かけ型補聴器は、バナナに似た形状の本体を耳型のシェルと筒状のフックでつないでこめかみ辺りから耳上にかけた補聴器です。

日本国内で販売されている補聴器の約65%が耳かけ型で、軽度から重度の難聴まで適応範囲が広く対応できる聴力レベルの幅が広いという強みがあります。

後述する耳あな型補聴器では対応できないような重い難聴の人でも、耳かけ型補聴器なら使えるという機種がたくさんあるのも特徴です。

近年では本体がスタイリッシュでカラーバリエーションが豊富ですが、メガネやマスクとの相性が悪く湿気に弱いことがあります。

耳かけ型補聴器のメリット

- こめかみ辺りから耳の後ろ方向に引っ掛ける仕様のため落下しにくい

- 耳あな型補聴器と比べると適度な大きさのため持ち運びしやすい

- 耳あな型補聴器と比べて対応できる聴力レベルの幅が広い

- Bluetoothやテレコイル、FM装置など多機能な機種もある

- 乾電池が主流だが、最近では充電式の補聴器もある

- スタイリッシュかつカラーバリエーションが豊富なため、おしゃれの1つとして楽しめる

耳かけ型補聴器のデメリット

- マスクをつけるのが困難で紛失に注意が必要

- メガネの邪魔になることがある ※メガネと一体させた眼鏡型補聴器もあります

- 汗の影響を受けやすく故障リスクが高い ※汗に強い防塵、防水仕様の機種も出ています

耳かけ型はこんな人におすすめ

- 高性能で高度な機能をもった補聴器が必要な人

- とくに難聴レベルが重度の人

- 眼鏡をかけない人

耳かけ型における筆者の利用経験

筆者は小学校高学年に進級するタイミングに合わせて、ポケット型から耳かけ型補聴器へ変えました。

まずポケット型の本体を胸もとに装着するための、おんぶ紐のようなベルトやストラップが必要なくなることが快適でした。

耳かけ型補聴器は、透明な耳型シェルを耳内に装着し、シェルと本体をつなぐループを耳の上にかけて装着するコンパクトな形状であまり目立たないことも嬉しかったのを覚えています。

しかし、耳かけ型補聴器は湿気に弱いことが欠点でした。

耳の後ろに本体をぶら下げる状態になるため、汗が大量にかかると音が入らなくなったり雑音が入ったりすることがたびたび起こります。

また突然の雨には、耳にかかる髪の毛まで濡れないようにする必要がありました。

近年の耳かけ型補聴器には防水機能を備えていることから少量の水がかかってもあまり心配はありませんが、当時はシリカゲルなど専用の乾燥剤を入れたケースに入れて一晩乾燥させておく必要があったのです。

高校時代は部活などでスポーツをするという機会を減らしたため、汗トラブルによる懸念がなくなったことで高校を卒業するまで耳かけ型補聴器を装用していました。

そして最初のポケット型補聴器を装用していた時から利き耳である右耳のみに装着していましたが、使っていない左耳の聴力を活かす必要があるという医師の助言により高校卒業と大学進学を機に左耳にも耳かけ型補聴器を追加しています。

両耳装用のメリット・デメリットについては、別記事で紹介します。

耳あな型補聴器の特徴

耳あな型補聴器は、既製品の耳栓またはオーダーメイドのイヤーモールドが本体でそのまま耳の中に入れ込む小型の補聴器です。

集音力があり耳かけ型補聴器と比べると汗や雨水などによる故障リスクも低いため、運動や屋外での活動に適しています。

目立たずに装着できるため場合によってはヘッドホンの使用が可能で、メガネやマスクとの相性がよいのも特徴です。

しかし一方で価格が高額であり店舗での試聴ができないことが多く、音のこもり感や自分の声の響きが気になるなどデメリットもあります。

耳あな型補聴器のメリット

- 本体が耳内に収まるため音が集まりやすく目立ちにくい

- メガネやマスクを装着する時の邪魔にならない

- 小型で軽量のため持ち運びがしやすい

- 耳の中はほとんど汗をかかないため、浸水や湿気などによる故障のリスクが低い

耳あな型補聴器のデメリット

- 本体ごと耳内に収まるため、自分の声の響きが気になる場合がある

- 耳かけ型に比べて小さいため、うっかり落としやすい・紛失しやすい

- 3種類ある補聴器の中でもっとも高価

耳あな型はこんな人におすすめ

- 目立ちにくい補聴器がほしい人

- スポーツなど汗をかくことが多い人

耳あな型における筆者の利用経験

筆者が耳かけ型から耳あな型補聴器へ変えたのは、大学の卒業制作でショー出演するのに合わせて髪型をロングからショートカットにしたタイミングでした。

耳の中に装着するコンパクトな形状が目立たなくて使いやすいと思ったことが最初の感想です。

耳かけ型の時には激しい運動などで本体が動いたり汗や雨水がかかると故障リスクが高まったりしていたのが、耳あな型になったことで気を遣う必要がなくなりました。

重度の難聴には出力レベルの広い耳かけ型補聴器が適していますが、さらなる聴力低下を防ぐために耳あな型補聴器をあえて選んでいます。

ただ1点だけ、耳内に装着する本体の材質が難点です。

耳かけ型補聴器に装着する耳型シェルはシリコンゴムに近い弾力のある質で耳内にフィットしていましたが、耳あな型補聴器では本体と一緒になるアクリル素材になります。

アクリルで作られた本体の装着はできますが、弾力がないために会話で笑ったりあくびをしたりする時に耳内が激しく動く人は隙間ができてハウリングが起きやすくなる点に注意です。

筆者も耳内がよく動くために何度も耳型採取を繰り返したことがあり、耳奥に差し込むだけのコンパクトな形状ではなく耳の外側まで覆うように大きく作ってもらっています。

補聴器3種の違い比較と選び方

上記をもとにポケット型・耳かけ型・耳あな型補聴器の主な違いを比較表にしましたので、補聴器を選ぶ際の参考にしてください。

ポケット型・耳かけ型・耳あな型の比較表

ポケット型・耳かけ型・耳あな型補聴器の主な違いは、以下の通りです。

| 項目 | ポケット型 | 耳かけ型 | 耳あな型 |

|---|---|---|---|

| 発売開始 | 1937年 | 1959年 | 1955年 |

| 装着方法 | 本体と耳栓をコードでつなぐタイプ | 耳上にかけて使うタイプ | 耳穴に収まるタイプ |

| 難聴レベル | 中等度~高度 | 軽度~重度 | 軽度~重度 |

| メリット | 操作が簡単・大きな音が出せる | 音の調整能力が高い・重度の難聴にも対応 | 目立ちにくい・汗をかくスポーツなどに向く・眼鏡の邪魔にならない |

| デメリット | サイズが大きく目立つ・コードが邪魔になる | やや目立つ・汗に弱い・眼鏡の邪魔になる | 大きな音は出せない・小さいため落としやすい |

| 価格相場(片耳) | 約3万円~約12万円 | 約5万円~約70万円 | 約10万円~約70万円 |

ポケット型・耳かけ型・耳あな型の選び方

ポケット型補聴器は、他の補聴器に比べて本体が大きいこともあり、より大きな音を出すことができるため重度難聴の人に適しています

操作が比較的簡単でボタンも大きいため、高齢の人や機械操作が苦手な人でも扱いやすいです。

しかしコードが邪魔になったり落としやすかったりする場合があるため、激しい運動をはじめ学業や仕事などで動き回ることが多い場面での使用には向いていません。

耳かけ型と耳あな型はどちらも軽度から重度までの難聴に使用できることもあり、補聴器を選ぶ時にどちらにするか迷う人も多いです。

どちらが良いかは利用する人の聴力や耳の形、生活スタイルによって異なります。

耳あな型は目立ちにくく自然な集音機能が利用できますが、対応できる聴力に限りがあり価格も高額になる傾向です。

一方、耳かけ型は目立ちやすく水や汗に弱いなどの弱点があるものの、幅広い聴力に対応できて機能も充実しています。

ただし耳の後ろに本体があるため、普段から眼鏡をかける人や帽子を被る人には不向きでしょう。

重度難聴の人は生活環境はもちろん、耳かけ型と耳あな型を比べながら自分の聴力に対応できる高出力の補聴器を選ぶのがおすすめです。

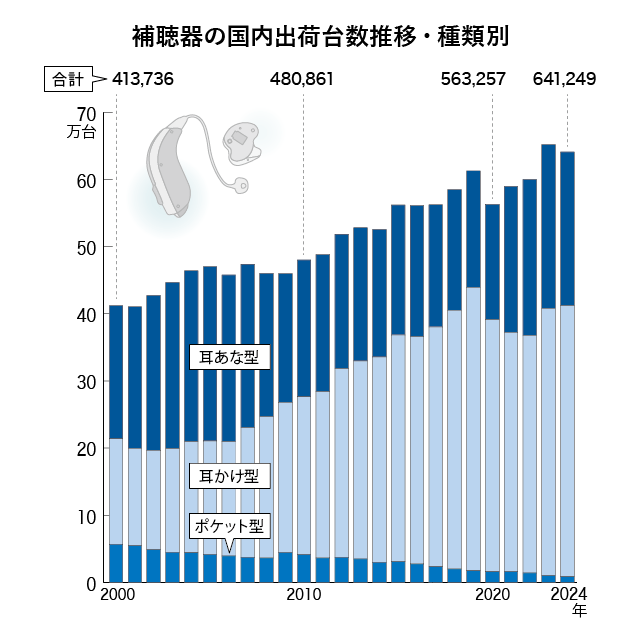

補聴器の国内出荷台数推移・種類別

日本国内における補聴器の種類別出荷台数は、以下の通りです。

| 年(西暦) | ポケット型 | 耳かけ型(メガネ型) | 耳あな型(オーダーメイド/他) |

|---|---|---|---|

| 2000年 | 56,940 | 156,935(1,630) | 198,231(180,161/18,070) |

| 2001年 | 54,939 | 144,645(1,633) | 210,877(193,191/17,686) |

| 2002年 | 48,660 | 147,964( 960) | 230,627(212,294/18,333) |

| 2003年 | 44,939 | 154,471(1,175) | 247,172(230,655/16,517) |

| 2004年 | 44,058 | 165,415(1,287) | 254,501(239,155/15,346) |

| 2005年 | 41,736 | 168,828( 749) | 259,534(246,165/13,369) |

| 2006年 | 39,373 | 170,103( 750) | 248,416(234,185/14,231) |

| 2007年 | 37,540 | 192,887(1,342) | 243,422(222,498/20,924) |

| 2008年 | 36,331 | 210,460( 812) | 213,546(190,538/23,008) |

| 2009年 | 44,661 | 223,520( 662) | 191,606(181,829/9,777) |

| 2010年 | 41,329 | 234,993( 669) | 203,870(190,588/13,282) |

| 2011年 | 36,240 | 247,824( 596) | 204,044(190,058/13,986) |

| 2012年 | 37,598 | 280,577( 596) | 200,360(185,381/14,979) |

| 2013年 | 34,896 | 294,709( 551) | 198,633(181,605/17,028) |

| 2014年 | 30,200 | 305,405( 469) | 189,906(174,055/15,851) |

| 2015年 | 31,066 | 337,338( 488) | 193,392(177,374/16,018) |

| 2016年 | 27,260 | 338,689( 438) | 195,170(170,567/24,603) |

| 2017年 | 23,238 | 357,177( 480) | 181,852(163,590/18,262) |

| 2018年 | 19,931 | 385,381( 347) | 179,596(156,351/23,245) |

| 2019年 | 17,391 | 421,883( 319) | 173,496(149,717/23,779) |

| 2020年 | 15,861 | 375,435( 319) | 171,642(171,642/22,854) |

| 2021年 | 16,044 | 356,091( 324) | 217,492(179,821/37,671) |

| 2022年 | 14,058 | 353,655( 239) | 232,226(183,676/48,550) |

| 2023年 | 9,997 | 397,895( 245) | 244,004(199,059/44,945) |

| 2024年 | 8,321 | 403,741( 219) | 228,968(172,118/56,850) |

| 2025年 |

補聴器の開発・技術の進歩によりアナログ方式からデジタル方式へと変化を遂げていくにつれてポケット型の需要は減少し、デジタル方式に対応する耳かけ型や耳あな型を装用する人が増えている傾向です。

2000年から約10年間は耳周りがすっきりと目立たない耳あな型補聴器が耳かけ型の出荷数を上回っていましたが、2010年になる頃には逆転するように耳かけ型補聴器の需要が高まっています。

これは耳かけ型が軽度から重度までの難聴に適応でき、耳あな型よりも対応できる聴力レベルの幅が広いことが大きいです。

それだけ難聴の重い人が増えていると考えてよいのか、他に耳あな型補聴器が高額であることも理由にあります。

ちなみに耳あな型補聴器でも本体の形状が固定されている既製品よりも、使う人の耳の大きさ・形に合ったオーダーメイド形式の需要が高くなっています。

補聴器の種類による違いまとめ

出荷台数を年別に見ると、デジタル方式が主流となっている耳かけ型と耳あな型の補聴器の利用者が増えていることがわかります。

難聴や聴力の低下における悩みを抱えていた人の多くが、補聴器を利用することで少しでも悩みを解決し快適な日常生活を少しずつ取り戻していることの表れでもあります。

アナログ方式のポケット型補聴器の利用者が減っていくのを見ると、デジタルへの技術進歩によって補聴器がより扱いやすくなっていることもいえるでしょう。

もし聞こえにくいことが原因で、周りとのコミュニケーションや外出などが億劫に感じられるようになっていたら。

補聴器を聴こえをサポートするツールとしてだけでなく、装用することで積極性を取り戻すなど気持ちの負担を和らげてあげてはいかがでしょうか。

以下の記事では、補聴器の誕生から現代の形に至るまでアナログ方式からデジタル方式への変遷を紹介していますのでご参考ください。

コメント