補聴器の存在は知っているものの何がきっかけで誕生したのか、ルーツは何なのかまでは具体的に知らない人も多いでしょう。

1646年にドイツの数学者がトランペット型の音声増幅器を作ったのが、補聴器の始まりです。

そして従来からアナログ方式だった補聴器が、技術の進歩によりデジタル方式へ移りつつあります。

この記事では補聴器の誕生から現代の形に至るまで、アナログ方式からデジタル方式への変遷を紹介します。

近年で主流となっている補聴器の種類それぞれの特徴も解説しますので、補聴器の歴史を知るご参考になれば幸いです。

補聴器の歴史

補聴器は、加齢や病気などによって低下した聴こえの機能をサポートする医療機器(管理医療機器)です。

家電量販店や通信販売などで見られる集音器などとは異なり、1人ひとりの聴力の状態、使用目的、使用環境などに応じた聴こえを補ってくれるパートナーともいえます。

では補聴器は何がきっかけで生まれ、現代に至るまでどのように変遷を遂げてきたのでしょうか。

補聴器のルーツ

最古の補聴器は、中が空洞になっている動物の角や巻き貝などでした。

昔の人は角笛などを耳に当てると音が大きく聞こえることに気づき、音を集める道具として利用していたと考えられています。

これが現在でいう、集音器と呼ばれるものです。

集音器については、別記事で紹介します。

補聴器の始まり・原型

1646年に東洋研究・地質学・医学など幅広い分野で活躍したドイツの数学者であり哲学者のアタナシウス・キルヒャー氏が、トランペット型の音声増幅器を製作したのが記録として残っている補聴器の始まりです。

1790年代に音楽家のベートーヴェンが難聴になり、トランペット型補聴器を使用していたというエピソードが知られています。

1800年代に入ると、補聴器の原型ともいえるトランペット型の補聴器が各地で販売されました。

その後、カーボン・マイクロホンの開発を機に電気式補聴器への道が拓けていったのです。

ベートーヴェンについては、別記事で紹介します。

電気式補聴器の変遷

1920年代に全盛期を迎えた電気式の補聴器は、弁当箱のような大きさの真空管補聴器です。

1953年頃になると、真空管アンプに代わって小型で耐久性のあるトランジスタ型アンプを搭載したマッチ箱ぐらいの大きさのポケット型補聴器が普及し始めます。

その後、耳に装着できるくらいのコンパクトな耳かけ型や耳あな型補聴器が登場し、1980年代になるとデジタル方式を取り入れた補聴器が誕生しました。

当初はまだ電気信号がアナログであるものの制御部分をデジタルで行い、それまで音質の調整をトリマーといってドライバーでネジを回しながら調整していた処理がコンピュータでできるようになりました。

1990年代には、フルデジタル方式へと進化を遂げていったのです。

アナログ方式からデジタル方式へ

ひとことで補聴器といってもさまざまな種類があり、購入を検討する際に悩むことが多いかもしれません。

ひと昔前までの補聴器は、付属マイクで拾った音を増幅させて聴こえを補うアナログ方式というシンプルなものでした。

近年では音を処理するための優れたコンピューターを搭載するデジタル方式が主流となり、高性能なデジタル補聴器が数多く開発・製造されています。

音を増幅するだけでなく雑音を抑えたり、特定の音域や音声を聞き取りやすくするよう適切に調整したりすることも可能になっています。

また形状も以前までは耳穴から飛び出ているほど大きかった耳あな型が、最近では装用していることがほとんどわからないほど耳奥に差し込むことが可能です。

耳かけ型もコンパクトになり、従来のオーソドックスな形状でもカラーやデザインにこだわったもの、軽さや消費電力の低さにこだわったものなども登場しています。

筆者はデジタル方式が定着してもアナログ方式の重さのあるしっかりした聴こえが安心できて使いやすかったのですが、聴力の低下とともにアナログ方式の補聴器では聴力を補うことが難しくなってきたためデジタル方式へ変えました。

現在ではデジタルでの聴こえにも慣れましたが、アナログでの安定した聴こえを忘れることはありません。

現代の補聴器は3種類

日本国内で販売されている補聴器の種類は、大きく分けて以下の3つです。

ポケット型

ポケット型補聴器は、マッチ箱くらいの大きさに近い本体に、耳栓のようなイヤホンをコードでつなげた補聴器です。

本体を胸ポケットなどに入れたり首から下げたりして使うため、箱型といわれることもあります。

耳に装着する必要がなく本体のサイズが最も大きいことから簡単に操作できるのが大きな特徴です。

耳かけ型

耳かけ型補聴器は、バナナに似た形状の本体を、耳栓に似たイヤホンまたは耳型のシェルとフックでつないで耳上にかけた補聴器です。

日本国内で販売されている補聴器の約65%が耳かけ型で、軽度から重度の難聴まで適応範囲が広く対応できる聴力レベルの幅が広いという強みがあります。

近年では本体がスタイリッシュになり、カラーバリエーションが豊富です。

耳あな型

耳あな型補聴器は、使う人の耳の大きさや形に合わせた本体を、耳の中に入れ込んだ小型の補聴器です。

耳かけ型補聴器と比べると汗や雨水などによる故障リスクも低いため、運動や屋外での活動に適しています。

目立たずに装着できるため場合によってはヘッドホンの使用が可能です。

補聴器の種類における具体的な特徴やメリット・デメリットについては、別記事で紹介します。

補聴器の現代に至るまでの変遷

補聴器は1646年に始まり、アナログ方式からデジタル方式へと移り変わるまで370年以上も進化を続けています。

補聴器の主な沿革

補聴器の歴史や開発を年表形式にまとめると、以下の通りです。

| 年 | 主な出来事 |

|---|---|

| 1646年 | ドイツの数学者キルヒャー氏がトランペット型の音声増幅器を製作 |

| 1790年代 | 音楽家のベートーヴェンがトランペット型補聴器を使用 |

| 1800年代 | 補聴器の原型であるトランペット型の補聴器が発売 |

| 1876年 | アメリカのグラハム・ベルが電話機を発明 |

| 1900年代 | 電気式の補聴器が登場 |

| 1920年代 | 真空管式の補聴器が登場 |

| 1950年代 | トランジスタを使用したポケット型補聴器が登場 |

| 1955年 | アメリカのダルバーグが耳あな型補聴器を開発 |

| 1959年 | ドイツのシーメンスが耳かけ型補聴器を開発 |

| 1980年代 | デジタル補聴器の前身、プログラマブル補聴器(電気信号はアナログ)が登場 |

| 1996年 | デンマークのワイデックスとオーティコンからフルデジタル補聴器が発売 |

筆者は耳かけ型補聴器が先に登場したと思っていましたが、ひと足先に耳あな型補聴器が発売されていたことにびっくりしました。

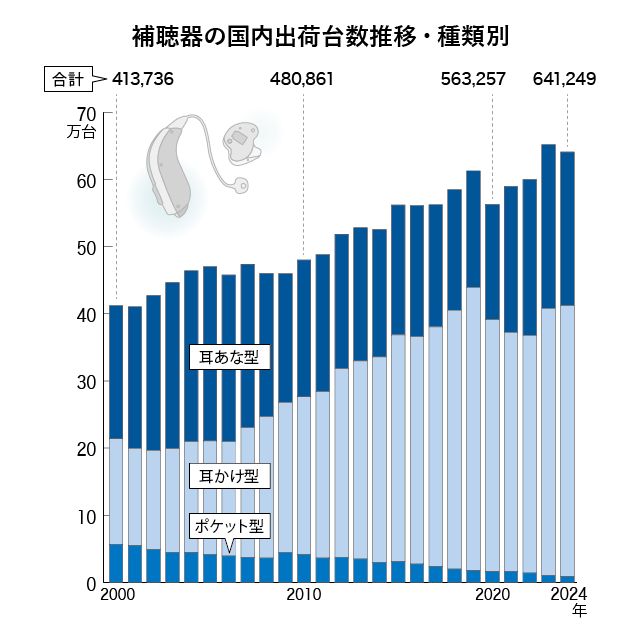

詳しくは後述しますが、補聴器の国内出荷台数が2000年から約10年間で耳あな型補聴器が耳かけ型を上回っています。

その後、2010年になる頃には逆転するように耳かけ型補聴器の需要が高まっています。

補聴器の国内出荷台数推移・種類別

日本国内で補聴器の種類ごとに出荷台数を年別推移にすると、以下の通りです。

| 年(西暦) | ポケット型 | 耳かけ型(メガネ型) | 耳あな型(オーダーメイド/他) |

|---|---|---|---|

| 2000年 | 56,940 | 156,935(1,630) | 198,231(180,161/18,070) |

| 2001年 | 54,939 | 144,645(1,633) | 210,877(193,191/17,686) |

| 2002年 | 48,660 | 147,964( 960) | 230,627(212,294/18,333) |

| 2003年 | 44,939 | 154,471(1,175) | 247,172(230,655/16,517) |

| 2004年 | 44,058 | 165,415(1,287) | 254,501(239,155/15,346) |

| 2005年 | 41,736 | 168,828( 749) | 259,534(246,165/13,369) |

| 2006年 | 39,373 | 170,103( 750) | 248,416(234,185/14,231) |

| 2007年 | 37,540 | 192,887(1,342) | 243,422(222,498/20,924) |

| 2008年 | 36,331 | 210,460( 812) | 213,546(190,538/23,008) |

| 2009年 | 44,661 | 223,520( 662) | 191,606(181,829/9,777) |

| 2010年 | 41,329 | 234,993( 669) | 203,870(190,588/13,282) |

| 2011年 | 36,240 | 247,824( 596) | 204,044(190,058/13,986) |

| 2012年 | 37,598 | 280,577( 596) | 200,360(185,381/14,979) |

| 2013年 | 34,896 | 294,709( 551) | 198,633(181,605/17,028) |

| 2014年 | 30,200 | 305,405( 469) | 189,906(174,055/15,851) |

| 2015年 | 31,066 | 337,338( 488) | 193,392(177,374/16,018) |

| 2016年 | 27,260 | 338,689( 438) | 195,170(170,567/24,603) |

| 2017年 | 23,238 | 357,177( 480) | 181,852(163,590/18,262) |

| 2018年 | 19,931 | 385,381( 347) | 179,596(156,351/23,245) |

| 2019年 | 17,391 | 421,883( 319) | 173,496(149,717/23,779) |

| 2020年 | 15,861 | 375,435( 319) | 171,642(171,642/22,854) |

| 2021年 | 16,044 | 356,091( 324) | 217,492(179,821/37,671) |

| 2022年 | 14,058 | 353,655( 239) | 232,226(183,676/48,550) |

| 2023年 | 9,997 | 397,895( 245) | 244,004(199,059/44,945) |

| 2024年 | 8,321 | 403,741( 219) | 228,968(172,118/56,850) |

補聴器がアナログ方式からデジタル方式へと変化を遂げていくにつれて、ポケット型の需要は減少しています。

そして、デジタル方式に対応する耳かけ型や耳あな型を装用する人が増えている傾向です。

2000年から数年間は耳あな型補聴器が耳かけ型の出荷数を上回っていましたが、近年では耳かけ型補聴器の需要が高まっています。

補聴器の移り変わりまとめ

動物の角や巻き貝をルーツに誕生した補聴器。

最初の補聴器であるトランペット型補聴器ができてから実に370年以上もの歴史を歩んできたわけです。

アナログ方式からデジタル方式へ変化を遂げた現代では、補聴器本体にコンピューターを内蔵し使う人の聴力に合わせた細かな調整が可能になっています。

もし以前に補聴器を使っていたけど聞き取りづらかったり、使いにくさを感じていたりしたら。

自分の聴力に合わせて細かに調整できる、最新技術のデジタル補聴器を一度試聴してみてはいかがでしょうか。

コメント