人間は誰でも年齢を重ねるごとに、身体のあらゆる部分が少しずつ衰えてきます。

その影響をもっとも実感するのは、例えば視力が落ちて文字が読みにくくなったり足腰が弱くなったりする時でしょう。

もう1つある大きな自覚症状が、耳が聞こえにくくなった時です。

個人差はあるものの、やはり年齢を重ねることで聴力を司る器官の働きは衰えていきます。

聴力が衰えると、相手や周りの会話が聞き取りにくくなったりコミュニケーションがうまくとれなくなったり電話やインターホンを聞き逃したり。

挙句には車や自転車などが近づいていることに気づかず、危険を察知することが遅れたりして日常生活に支障をきたすこともあります。

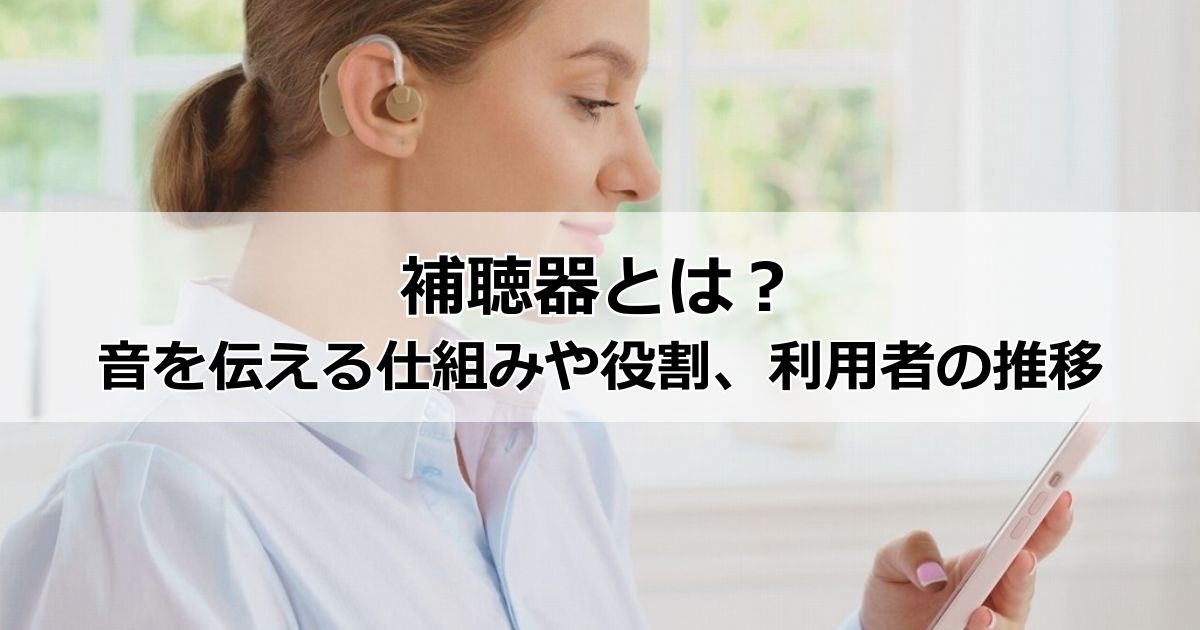

そんな聴こえを補ってくれるのが「補聴器」です。

補聴器の存在そのものを知っている人は多いものの、具体的にどういった機器なのか・どういった種類があるのか具体的には知らない人も多いでしょう。

簡潔にいうと外部からマイクで音を集めたらアンプにより増幅や調整が行われ、スピーカーを通して耳内に届けるのが補聴器の仕組みです。

この記事では補聴器とは何か、どんな目的や役割があるのか基本概要を紹介します。

また補聴器を使用するのはどんな人なのか、利用者数についても解説しますのでご参考になれば幸いです。

補聴器とは

補聴器(ほちょうき、英語:hearing aid)は、病気や加齢などで聴力が低下した人や聴覚障害者の聴こえを補助する補装具です。

主に耳栓やマイク、アンプ、レシーバーから構成され、マイクで集めた周囲の音を増幅して耳栓やイヤモールドを介して大きくした音を耳の中に伝えます。

交換を必要とする補聴器専用の空気電池が電源となり、単に音を増幅する単純な機能ではなく使う人の聴力に合わせた調整が必要です。

また耳に障害を与えかねないほどの強すぎる音を出力しないようにする出力制限装置を備えています。

補聴器が音を伝える仕組み

音量を増幅する補聴器が音を処理して伝える具体的な仕組みは、以下の通りです。

マイク

補聴器の本体からはみ出ているマイクは、外部から耳に入る音を拾う音の入口です。

外部から入ってきた音を電気信号に変換する働きもあり、変換されたその電気信号をアンプへと音をつなげていきます。

高性能のマイクが搭載されている補聴器は音を効率よく集める機能があり、背後や正面など特定の方向からの音を拾うために2つ以上のマイクがついている補聴器もあります。

アンプ

アンプは増幅器とも呼ばれ、補聴器のマイクから伝達された音を増幅したり音質を調整したりする役割があります。

補聴器によりますが、雑音やハウリング(ピー音)を抑制するための処理もアンプの機能です。

単に音を大きくさせるだけではなく音の強弱や高低、方向感、雑音など必要のない音を取り除くことにより使う人にとって適切な音へと変換します。

レシーバー

レシーバーは、補聴器に入った音を出力する小型のスピーカーです。

マイクやアンプの機能で電気信号となって伝達された音は、レシーバーによって再び音に戻し鼓膜へと伝達された後、音として使う人の耳に届きます。

またレシーバーは、使う人の聴力に応じた調整ができるようになっています。

イヤモールド(耳栓)

イヤモールドは、耳の形状に合わせたオーダーメイドの耳栓です。

既製品の耳栓では外れやすい場合に装着を安定させるだけでなく、音漏れによってピーピー音が鳴るハウリングを防止する役割もあります。

補聴器から出力される音は、使う人が必要とする周波数帯を中心に増幅しています。

増幅された音が高音域中心の場合は常にハウリングのリスクがつきまとうため、高度から重度の難聴には耳にぴったりとフィットするイヤモールドが最適です。

補聴器は医療機器

補聴器は、家電製品でも音響機器でもなく、聴こえを補うために薬機法(旧・薬事法)で定められた医療機器です。

医療機器には4000以上におよぶ種類がありますが、人体に与えるリスクや影響に応じてクラスⅠからⅣまでの4つに分類され、製造や販売などにおいてはリスクに応じた規制が行われます。

補聴器は、人体へのリスクが比較的低い管理医療機器(クラスⅡ)に属しています。

管理医療機器とは、薬機法において「副作用又は機能の障害が生じた場合に人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるもの」と定められています。

医療機器としての補聴器については、別記事で紹介します。

アナログからデジタルへ

補聴器は、主にマイクやアンプ、レシーバーの働きや機能によって外部からの音を耳内に届けます。

そんな補聴器も、現代ではアナログ方式からデジタル方式が主流になってきました。

アナログ方式の補聴器は、外部から入ってくる音をそのまま増幅します。

音は大きいのですが、雑音も一緒に増幅するため必要な音が聞き取りにくいのが特徴です。

また音を大きくできるため、音割れがしやすいこともあります。

一方でデジタル方式の補聴器は、内蔵された超小型コンピューターに外部からの音を通すことで電気信号に変換します。

音を電気信号に変換することで、伝わる音が会話なのか雑音なのかを判断することが可能です。

デジタルでの処理により音を電気信号に変換することで、従来のアナログ方式補聴器に比べて飛躍的に音の調整機能が向上し聴こえの質もよくなっていきました。

補聴器の種類

補聴器の種類には、大きく分けて以下の3つです。

ポケット型

ポケット型補聴器は、マッチ箱の大きさと同じくらいの本体に耳栓のようなイヤホンをコードでつながっている補聴器です。

耳かけ型

耳かけ型補聴器は、バナナに似た形状の本体を耳栓のようなイヤホンまたは耳型のシェルとフックでつないで耳上にかけた補聴器です。

耳あな型

耳あな型補聴器は、使う人の耳の大きさや形に合わせた本体を耳の中に入れ込んだ補聴器です。

ポケット型・耳かけ型・耳あな型の補聴器それぞれの特徴や違いについては、別記事で詳しく解説します。

補聴器を使う目的・役割

補聴器の目的は、普通の大きさで話される相手との会話が聞きとりにくくなったり後ろから車が通る音に気づかなかったりする時にはっきりと聞くための機器です。

補聴器には、大きく分けて2つの役割があります。

1つ目は、小さな音を聞き取れるレベルにまで音量を上げる役割です。

2つ目は、大きすぎる音を抑えて耳を傷めないように保護する役割があります。

必要な音声を適した音量・音質で届ける役割

補聴器は、会話や会議の音声など耳内に入ってきた小さな音を大きくして聞き取るために必要な音の刺激を脳に伝える役割があります。

相手や周りの音声は、その人の環境や生活などによって異なり個人差があります。

音声の大きさだけでなく、例えば低い音がきちんと聞こえない人・高い声があまり入ってこない人・雑音が入り混じって聞こえる人などさまざまな聞こえ方があり、会話や会議を聞き取りやすくするためには1人ひとりに合わせた調整(フィッティング)が必要です。

必要な音声をその人に必要な音量・音質に調整して会話を聞き取りやすくするのが、補聴器の大きな役割となります。

過剰な音声から耳を保護する役割

補聴器は、基本的に音声を大きく届けるための機器ですが、その人にとって大きすぎる音声を抑えて耳を守る役割があります。

聴力が低下すると小さな音は聞こえにくくなりますが、騒音など必要以上に強くて大きな音が出ると非常に不快に感じるのは正常な聴力の人も同じです。

場合によっては耳を傷める可能性があるため、多くの補聴器は衝撃音に対する出力を制限する装置が搭載されています。

その人の聴力に応じた音量増幅の度合いを設定しておくことで、大きな音には穏やかな増幅をするように設定することも可能です。

補聴器を使うのはどんな人?

補聴器はどんな人が使うのかというと、聴力の低下や難聴があって補聴器が必要であることを耳鼻咽喉科の医師が判断した人が使用します。

近年では軽度・中等度難聴の人でも補聴器を使用することが増えており、新生児の場合は難聴の確定診断が出た後の生後6ヶ月頃から補聴器を使い始めることが多いです。

自分に合った補聴器を選ぶためには、聴力・聴覚の程度を決めるために聴力検査(測定)が必須であり純音検査と語音検査のどちらも重要になります。

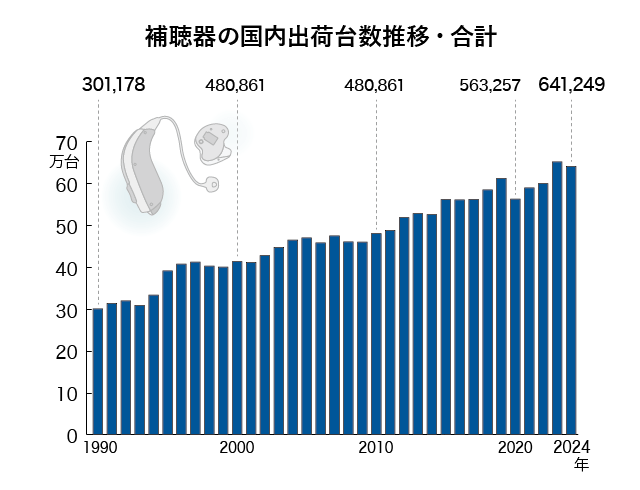

出荷台数から見る補聴器の利用者

日本国内で補聴器を利用している人は、現在どのくらいいるのでしょうか。

ここでは、補聴器の日本国内における出荷台数から補聴器を装用している人を紐解いていきます。

日本国内の補聴器出荷台数推移・合計

日本国内における補聴器の出荷台数を年別推移にすると、以下の通りです。

| 年 | 補聴器の出荷台数合計 |

|---|---|

| 1990年 | 301,178 |

| – | – |

| 2000年 | 413,736 |

| – | – |

| 2010年 | 480,861 |

| 2011年 | 488,704 |

| 2012年 | 519,131 |

| 2013年 | 528,789 |

| 2014年 | 525,980 |

| 2015年 | 562,284 |

| 2016年 | 561,557 |

| 2017年 | 562,747 |

| 2018年 | 585,255 |

| 2019年 | 613,089 |

| 2020年 | 563,257 |

| 2021年 | 589,951 |

| 2022年 | 600,178 |

| 2023年 | 652,141 |

| 2024年 | 641,249 |

| 2025年 | – |

国内における補聴器の出荷台数で1990年は約30万台、2022年には60万台を超えていることからこの30年で2倍近くに増加しています。

つまり、難聴や聴力が低下している人が倍近く増えているのです。

補聴器の所有率

日本補聴器工業会によると補聴器は難聴である人の約15%が所有しており、そのうち43%が両耳装用です。

難聴者に占める割合

2022年の難聴者に占める割合は、以下の通りです。

| 年代 | 難聴者の割合 |

|---|---|

| 18歳以上 | 15.2% |

| 19~44歳以下 | 13.2% |

| 45~64歳 | 6.7% |

| 65歳以上 | 17.6% |

補聴器を片耳だけに装用すると、両耳の聞こえ方に差が生じます。

両耳に補聴器を装用することで音の受信が均等に行われ、片耳装用に比べて耳の疲労が軽減され、長時間補聴器を利用しても疲労しにくくなります。

両耳装用のメリットについては、別記事で解説します。

日本国内と世界における難聴者数の推移

補聴器は、耐用年数が5年と定義されていることから故障や破損を除いて1~2年に1回の買い替えは考えられないため、難聴者は年々で増加傾向にあることがわかります。

厚生労働省によると、難聴の国内患者数は約1,430万人(2024年10月時点)です。

一般社団法人日本補聴器工業会の調査でも日本における難聴者数は1,430万人と推定され、国民全体の11.3%にあたり世界で3番目に多いと報告されています。

ちなみに世界保健機構によると、世界における聴覚障害者の数は世界人口のうち4億6,600万人(2021年4月時点)とおよそ20人に1人の割合で存在します。

また日常的に手話を使う世界のろう者数は、世界ろう連盟によると7,000万人と100人に1人です。

音が聞こえない・また聞こえづらい難聴の原因はさまざまで、年齢などにかかわらず誰しもがなる可能性があるのです。

補聴器がもたらす役割と影響まとめ

補聴器は、低下した聴こえを取り戻すための機器ではなく残っている聴力を補う機器であり、日常会話や会議などを聞き取れるようにするための聴こえのパートナーです。

補聴器は人によって合う・合わないの相性があり、誰もがすぐに思ったように聞こえるものでもありません。

また見た目が気になり、補聴器をつけることに抵抗がある人も多いです。

筆者もあらゆる補聴器を使用してきましたが、当初は両耳装用を勧められていたのに片耳装用しかしなかった時期があります。

また補聴器を隠すために、わざと耳を覆うほど髪型を長くしていました。

現在では、あるきっかけで補聴器を装用する耳が見えても構わないほどショートヘアに定着しています。

具体的な理由などは別記事で改めて紹介しますが、補聴器を装用することは視力を補う眼鏡と同じく恥ずかしいことではありません。

自分とかかわる周りの人の理解もありますが、補聴器によって聴こえが得られることで今までできなかったことができるようになり生活の質も改善できていきます。

どの程度の聴力で補聴器を使えばよいかについては、その人の生活や環境、聴力のレベルによって異なります。

あなたが日常の会話や集団での会議などで聞き取りにくいことが増えたと感じたり、後ろから車やバイクがやってくることに気づかなかったりしたら補聴器を使うことも考えてみてください。

補聴器で聴こえを補うことは生活の質を改善することにもつながり、家族や友人など周囲の人たちとのコミュニケーションを楽しむことで脳の活性化を維持できるため、認知症リスクの低下にもつながるのです。

聴こえで困っている人は、補聴器を購入する前にまずは耳鼻咽喉科での診察や聴力検査などを受けてください。

コメント