健康診断での聴力検査で要検査を促されると、耳鼻咽喉科で聴力検査を受けることがあります。

学校や会社で行われる簡易的な聴力検査に対して、耳鼻咽喉科で実施されるのは純音聴力検査という精密検査です。

純音聴力検査には気導聴力と骨導聴力のタイプがあり、音の大きさだけでなく高音から低音まで音の周波数による聞こえの具合を調べます。

筆者は聴覚障害がありながら、具体的な聴力レベルや検査結果でもらうグラフの見方に重要性を感じていませんでした。

しかしグラフの見方がわかることで自身がどのくらいの聞こえなのか理解でき、補聴器の調整などもしやすかったのです。

では純音聴力検査は具体的にどんなことを測定するのか、検査結果のグラフは何を示しどのように読み取るのか。

この記事では耳の精密検査ともされる純音聴力検査の目的・タイプ、そして結果で差し出されるグラフの見方を説明します。

筆者の検査結果グラフも例として掲載しますので、これから難聴による聴力検査を受ける人、受けたけれど検査結果でもらったグラフの見方がわからない人にとってもご参考になれば幸いです。

聴力検査の種類

聴力検査には、実施場所や検査のタイプによって大きく3つに分かれます。

| 選別聴力検査 | 学校や会社の健康診断で受ける簡易検査 |

| 純音聴力検査 | 耳鼻咽喉科で実施される精密検査 |

| 語音聴力検査 | 言葉や数字の聞き取り能力を調べる検査 |

まず、学校や会社の健康診断で受ける聴力検査は選別聴力検査です。

耳の簡易検査で、低音域(1000Hz)と高音域(4000Hz)の周波数2つにおける聞こえ具合を調べます。

もし健康診断の聴力検査で何らかの異常が認められた場合に、耳鼻咽喉科での聴力検査を受診するように促されます。

一方で、耳鼻咽喉科で実施される聴力検査は純音聴力検査(標準純音聴力検査)です。

いわゆる耳の精密検査で、音の大きさに加えて高音から低音までさまざまな周波数の音に対する聞こえ具合を調べます。

純音聴力検査・選別聴力検査・語音聴力検査の基本概要については、下記記事をご参考ください。

純音聴力検査でわかること

耳鼻咽喉科で実施される純音聴力検査には、気導聴力検査と骨導聴力検査の2つの検査タイプで構成されています。

気導と骨導それぞれ異なる部分の聴力を測定することで、耳の健康状態を総合的に判定することが可能です。

気導聴力検査と骨導聴力検査の違い

気導聴力検査と骨導聴力検査の違いは、以下の通りです。

| 項目 | 気導聴力検査 | 骨導聴力検査 |

|---|---|---|

| 使用する器具 | ヘッドホン(気導受話器) | 骨伝導振動子(骨導受話器) |

| 検査の目的 | 外耳から中耳までの障害を含む全体的な聴力 | 外耳・中耳を通さず内耳や聴神経の問題を特定 |

| 検査の方法 | ヘッドホンから直接聞こえる音を検査 | 耳の後ろに骨伝導振動子を当てて検査 |

| 音の伝わる経路 | 外耳から鼓膜を通過して中耳・内耳へ伝わる | 骨を通じて直接内耳に伝わる |

| 測定する聴力対象 | 外耳から内耳までの全体的な聴力 | 内耳の聴力のみ |

気導聴力検査の目的と方法

気導聴力検査は、外耳・中耳・内耳を通して音がどのように伝わるか全体的な聴力レベルを測定するのが目的です。

ヘッドホン(気導受話器)を耳に装着し、検査するための音を直接耳の中に送ります。

オージオメーター(聴力検査機)を使って音の大きさを変えながらさまざまな周波数の音を流し、受検者は音が聞こえた時あるいは聞こえている間に応答スイッチボタンを押したり手を上げたりして応答します。

骨導聴力検査の目的と方法

骨導聴力検査は、外耳や中耳を通さないで内耳および聴神経の機能を調べるために音の伝達を測定するのが目的です。

骨伝導振動子(骨導受話器)を耳の後ろにある骨(頭蓋骨)の乳突部に直接当てて、検査するための音を振動によって内耳・聴神経に送ります。

オージオメーターを使って異なる音量とさまざまな周波数の音を流し、受験者は音が聞こえた時あるいは聞こえている間に応答スイッチボタンを押したり手を上げたりして応答します。

2つの検査結果からわかること

気導聴力検査は、外耳・中耳・内耳を通して全体的な聴力レベルを測定します。

骨導聴力検査は、外耳と中耳を通さない状態で検査するため内耳と聴神経の機能を判定する仕組みです。

例えば骨導聴力が正常なのに気導聴力に異常がある場合、外耳や中耳に問題や障害がある伝音難聴であることを意味します。

骨導聴力も気導聴力も異常がある場合は、感音難聴の可能性が高いことを指します。

詳しくは後述しますが、気導聴力と骨導聴力を組み合わせて検査することで全体的な聴力レベルをはじめそれぞれの異常や障害の原因を特定できるのです。

純音聴力検査の結果グラフの見方

気導聴力検査と骨導聴力検査で測定した聴力結果はグラフ状に記入され、これを「オージオグラム」と呼びます。

基本的なオージオグラムの見方

オージオグラムの見方は複雑ですが、基本的に赤い印は右耳で青い印は左耳です。

縦軸は聴力レベル(dB=デシベル)で音の大きさ・音量を表しており、下にいくほど大きな音になります。

つまり聞こえた検査の音が聴力レベルに応じて反応がないと、難聴の程度は重いことになるという意味です。

横軸は周波数(Hz=ヘルツ)で音の高さを表し、左にいくほど低周波数で低い音、右にいくほど高周波数で高い音になります。

音の高さ・低さを小さい音から徐々に大きくしながら聞いていき、どの大きさの音になった時に反応があったのかを測り記号で示したものがオージオグラムです。

気導聴力のオージオグラム

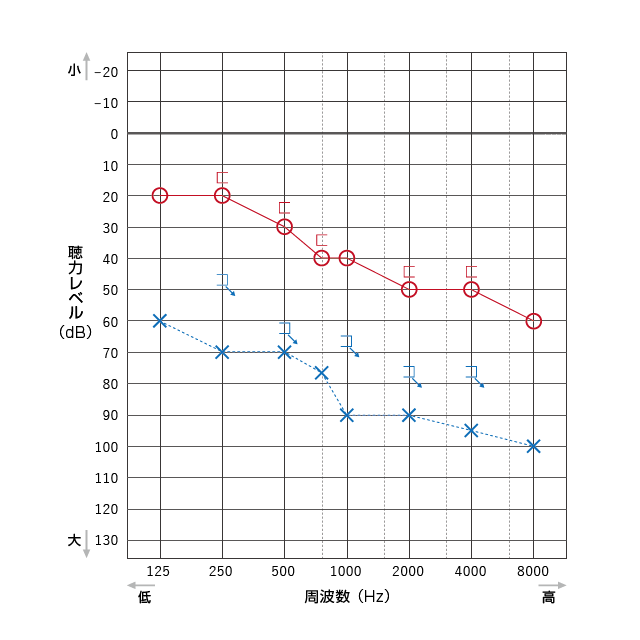

○と×のマークが記された折れ線グラフ部分は、気導聴力つまり全体的な聞こえの程度を示しています。

○は赤のため右耳の聞こえ方、×は青のため左耳の聞こえ方です。

○×のマークが下にいくほど、その高さの音が聞こえづらいということを表します。

また左側が下がっていると低い音が聞こえづらく、右側が下がっていると高い音が聞こえづらいということです。

わかりやすくいえば全体的に見た時、右斜め上へ伸びていくラインであれば高い音が聞こえやすく、右斜め下へ落ちていくラインなら低い音が聞こえやすいといえます。

○と×のマーク同士を線でつなぐことで、より傾向がわかりやすくなっています。

純音聴力検査は基本的に気導聴力タイプの検査が行われますが、難聴の程度が重い時や補聴器を装用している人は後述する骨導聴力タイプの検査が行われることがあります。

骨導聴力のオージオグラム

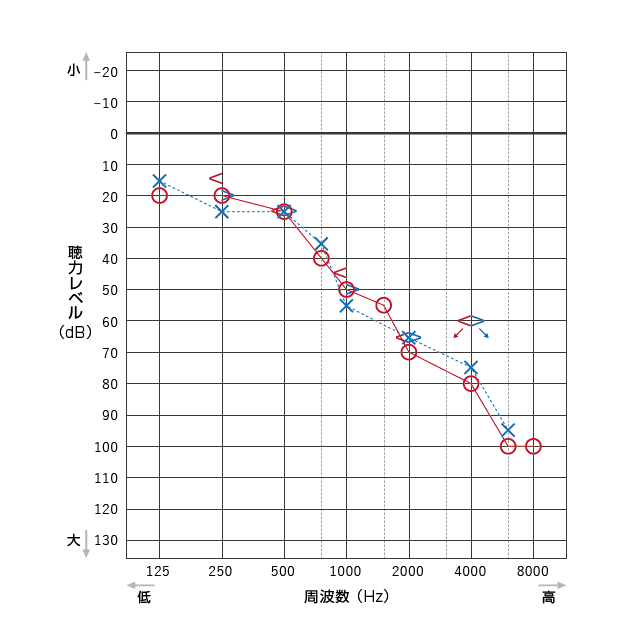

コの字型のマークが表記された部分は、骨導聴力検査の結果を示しています。

コの字の向きが異なるのは左右の違いで、逆コの字型は赤のため右耳、コの字型は青のため左耳です。

医療機関によっては横向きのVの字型マークが表示されることもありますが、赤の<は右耳、青の>線は左耳と同じ意味があります。

このグラフの見方は、気導聴力の○×マークの折れ線グラフと同じく上の方に位置しているほど正常な聴力であることを表します。

右斜め上へ伸びていく形なら高い音が聞こえやすく、右斜め下へ落ちていく形なら低い音が聞こえやすいという結果です。

矢印マークはスケールアウト

左右に斜め下を向いている矢印は、スケールアウトという意味です。

スケールアウトとは、オージオメーターの機械から出せる最大の音を出しても反応がないことを指します。

例えば上記のグラフでは、以下のことがわかります。

- 右耳は高音域で軽度の難聴だがほぼ正常範囲に入っているためとくに問題はない

- 左耳の気導聴力が90dBを超えていることから重度難聴である

- 左耳の骨導聴力はスケールアウトで正確な値はわからないが、気導聴力も骨導聴力も同じように悪いため感音難聴である

この記事で掲載するグラフでは骨導聴力のマークについていますが、難聴が重い場合には稀に気導聴力のマークにつくこともあります。

検査結果から見る難聴の度合い

一見すると同じ方向を示しているように見える気導聴力と骨導聴力のオージオグラムですが、この検査結果から難聴の度合い、つまり聞こえ具合がわかります。

検査結果から算出する平均聴力レベル

検査結果のオージオグラムから平均聴力レベルが算出でき、計算式は3分法と4分法の2種類があります。

3分法と4分法の計算式は以下の通りです。

3分法の計算式

3分法の計算式は、500Hz・1000Hz・2000Hzの3つの周波数で測定した聴力レベルを合計し、3で割って平均値を算出します。

(500Hzの聴力 + 1000Hzの聴力 + 2000Hzの聴力) ÷ 3

4分法の計算式

4分法の計算式は、500Hz・1000Hz・2000Hzの3つの周波数で測定した聴力レベルから1000Hzを2倍にした上で合計し、4で割って平均値を算出します。

(500Hzの聴力 +〈1000Hzの聴力 × 2〉+ 2000Hzの聴力) ÷ 4

平均聴力レベルの算出例

例えば500Hzで20dB・1000Hzで30dB・2000Hzで25dBだった場合の平均聴力レベルは、以下の通りです。

3分法の場合

(20 + 30 + 25) ÷ 3 = 26.67dB

4分法の場合

(20 +〈30 × 2〉+ 25) ÷ 4 = 27.5dB

ちなみに日本では4分法という計算方法を用いることが多いですが、3分法も明記することが望ましいとされています。

後に紹介する筆者の聴力検査結果グラフでも3分法と4分法の両方が記載されています。

平均聴力レベルから見る難聴の度合い

平均聴力レベルにおける難聴の度合いは、以下の通りです。

前述の計算式で出た平均聴力レベルを、下記表と照合することで難聴の度合いがわかりますので参考にしてください。

| 平均聴力レベル | 難聴の度合い | 対話における聞こえ具合 |

|---|---|---|

| ~25dB未満 | 正常 | - |

| 25dB以上~40dB未満 | 軽度難聴 | 小さな声や騒音下での会話が聞き取りにくい |

| 40dB以上~70dB未満 | 中等度難聴 | 普通の大きさの声で聞き取りが困難なことも |

| 70dB以上~90dB未満 | 高度難聴 | 大きな声でも聞き間違いがあり補聴器の装用を要する |

| 90dB以上~ | 重度難聴 | 補聴器を装用しても聞き取れないことが多い |

正常な平均聴力レベルでは普通の会話に不自由を感じませんが、軽度難聴となると小さな声やささやき声は聞き取りにくくなります。

高度難聴の平均聴力レベルになってくると、大きな声でも聞き間違いが多いでしょう。

聴力レベルにおける聞こえ方の度合いについては、下記記事をご参考ください。

気導聴力と骨導聴力の検査結果からわかる3つの症例

気導聴力と骨導聴力の検査結果による症例は大きく分けて3つあり、以下の通りです。

| 伝音難聴 | 骨導聴力は正常であるが気導聴力が悪い場合 |

| 感音難聴 | 気導聴力も骨導聴力も同じくらい悪い場合 |

| 混合難聴 | 骨導聴力より気導聴力のほうがもっと悪い場合 |

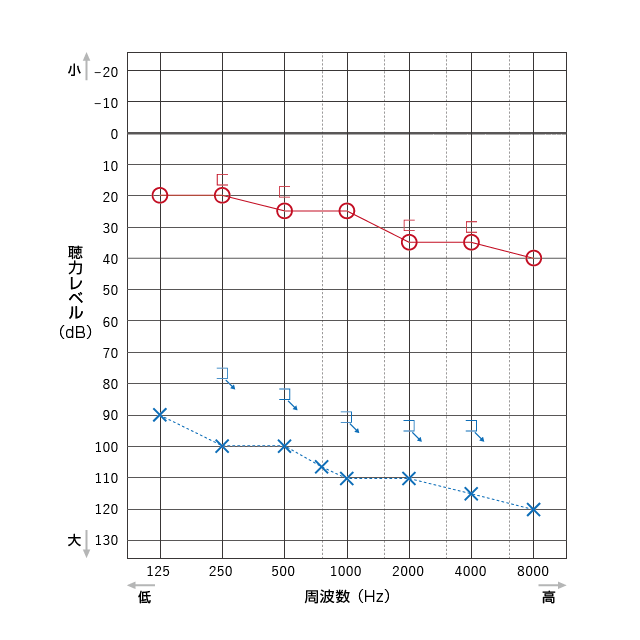

伝音難聴

例えば骨導聴力の結果が聴力レベルの上のほう、つまり正常(健聴)な場合は、内耳を含む奥のほうの聞こえは問題がありません。

逆に骨導聴力は正常なのに気導聴力が下のほうにある場合は、外耳から中耳に難聴の原因があることがいえます。

気導聴力と骨導聴力の聴力レベルに差が出る場合は、伝音難聴といえます。

伝音難聴は、外耳と中耳に問題があることで伝わる音が妨げられるために音が小さく聞こえる症状です。

伝音難聴については、下記記事も併せてお読みください。

感音難聴

気導聴力も骨導聴力もほぼ同じ聴力レベルになっている場合は、感音難聴と推測されることが多いです。

前述の通り骨導聴力も下がっているということは、内耳を含む奥の部位に難聴の原因があると推測されます。

感音難聴は、内耳や聴神経の問題・障害により音の感知や伝達が妨げられるために歪んで聞こえたり聞き取りにくくなったりする症状です。

感音難聴については、下記記事も併せてお読みください。

混合難聴

気導聴力と骨導聴力がいずれも聴力レベルが低い難聴であり、かつ両方の聴力レベルに差がある場合は混合難聴である傾向が大きいです。

混合難聴は、伝音難聴と感音難聴の両方で問題・障害があるために音が小さく聞こえるとともに聞き取りにくい症状です。

混合難聴については、下記記事もご参考ください。

3つの症例比較表

気導聴力と骨導聴力の結果から見る伝音難聴・感音難聴・混合難聴の症例を比較表にしましたので参考にしてください。

| 症例 | 気導聴力 | 骨導聴力 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 伝音難聴 | 難聴 | 正常 | 骨導聴力は正常レベルなのに気導聴力が難聴の場合 |

| 感音難聴 | 難聴 | 難聴 | 気導聴力も骨導聴力もほぼ同じ難聴レベルの場合 |

| 混合難聴 | 難聴 | 難聴 | 気導聴力も骨導聴力も難聴レベルで差が大きい場合 |

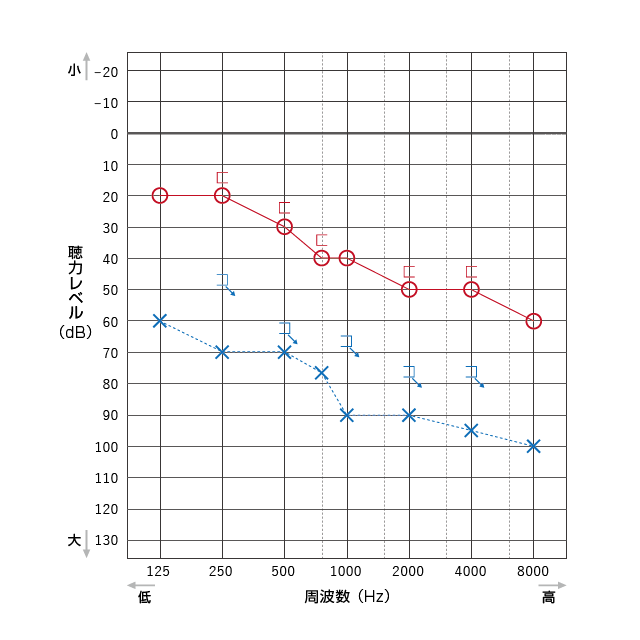

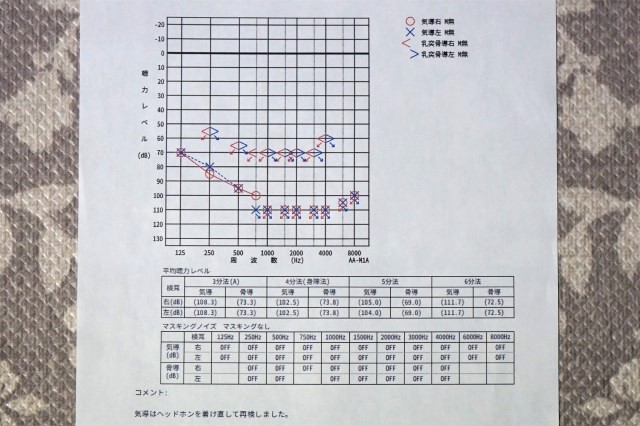

筆者の純音聴力検査グラフで見る結果

上記画像の図は、数年前に純音聴力検査を受けた筆者の検査結果グラフです。

気導聴力と骨導聴力の両方を検査し、3分法・4分法・5分法・6分法の平均聴力レベルが記載されています。

基準となる4分法を見ると、気導聴力では102.5dBの重度難聴、骨導聴力では73.8dBの高度難聴です。

気導聴力と骨導聴力ともに異常であることから重度の感音難聴であることがいえます。

またスケールアウトを示す矢印マークは基本的に骨導聴力マークにつきますが、難聴が重い場合には気導聴力のマークにつくこともあります。

純音聴力検査を受けることの重要性まとめ

学校や会社の健康診断で受ける簡易検査とは、目的や方法のほか検査結果も異なる耳鼻咽喉科での純音聴力検査。

耳の精密検査ともされ、難聴の進行や聴力低下に伴う聞こえ具合がわかるだけではありません。

気導聴力と骨導聴力を組み合わせて検査を行うことで難聴の原因や種類も特定でき、それぞれの症状に応じた診察や治療がしやすくなります。

騒音性難聴か加齢性難聴なのか、それともメニエール病なのか、耳の病気を早期に発見するために聴力検査は不可欠です。

周辺の音や声がいつもと違って聞こえたり耳鳴りが頻繁にあったりするなど、少しでも耳に違和感があったら。

早い段階で耳の異常に対応するためにも、耳鼻咽喉科での純音聴力検査を定期的に受けましょう。

コメント