音声は聞こえるものの何を話しているか言葉が聞き取れない。

テレビやラジオの音量を大きくしても内容がわからない。

大きさとしては聞こえても、具体的なことまでは聞き取れないとしたら聞き取る力が低下している場合があります。

また言葉や内容を聞き間違えることが増えたとしたら音を聞き分ける力が低下している場合があります。

これらを検査するのが、主に難聴の人や補聴器を装用している人が受ける語音聴力検査です。

通常の聴力検査では受ける機会がありませんが、難聴が重くなったり聞こえが悪くなったりした時に受けることがあります。

この記事では語音聴力検査とは何か、通常の聴力検査とはどんな違いがあるのか説明します。

語音聴力検査の2タイプある語音明瞭度と語音弁別能の違い、筆者の検査結果グラフも例として掲載しますのでご参考ください。

語音聴力検査とは

語音聴力検査は、どの程度の音の大きさで正確に聞き取れるのか、日常会話で使われる言葉や数字の聞き取り能力を調べる検査です。

語音聴力検査は難聴の程度が重い人や補聴器を装用している聴覚障害者を対象に行われることが多く、一般的な聴力検査で受けることは滅多にありません。

語音聴力検査の目的

語音聴力検査の目的は、主に以下の3つです。

(1)難聴の原因を調べる

純音聴力検査の結果と合わせて、難聴の種類や原因を特定します。

(2)補聴器の適合を調べる

補聴器を使用した場合の聞こえの状態を予測し、適切な設定を行うために行われます。

(3)人工内耳(手術)の適応を調べる

人工内耳の適応を検討するために行われます。

一般的な聴力検査との違い

語音聴力検査は、健康診断や耳鼻咽喉科で実施される一般的な聴力検査とはまったく異なる種類の検査です。

学校や会社の健康診断で行われる聴力検査は選別聴力検査という簡易な検査で、その結果で所見あり・要診察の指摘があった場合に耳鼻咽喉科で純音聴力検査を受けることになります。

純音聴力検査とは耳鼻咽喉科で実施される聴力検査で、音の大きさに加えて高音から低音までさまざまな周波数の音に対する聞こえ具合を調べる検査です。

語音聴力検査とは言葉の聞き取り能力を調べる検査で、目的や対象、測定する内容が異なります。

| 項目 | 純音聴力検査 | 語音聴力検査 |

|---|---|---|

| 目的 | 難聴の有無・程度・種類を調べる | 言葉の聞き取り能力を調べる |

| 種類 | 気導聴力検査・骨導聴力検査 | 語音明瞭度検査・語音弁別能検査 |

一般的な純音聴力検査と選別聴力検査については、下記記事をご参考ください。

語音聴力検査には2つの検査タイプ

語音聴力検査には語音明瞭度と語音弁別能を測定する2つの検査タイプがあり、補聴器の効果を予測したり難聴の原因を調べたりするために行われます。

語音明瞭度

語音明瞭度は、言葉を聞き取る力を知る目安です。

例えば相手が何を話しているのか聞き取れない、テレビやラジオの音量を大きくしても内容がわからないといった場合は言葉を正しく聞き取る力に問題があります。

音声の大きさや聞こえのよさだけでなく、言葉の理解能力を見るのが語音明瞭度です。

語音弁別能

語音弁別能は、音を聞き分ける力を知る目安です。

例えば音声は十分に聞こえても言葉が聞き取りにくい、あるいは聞き間違えることがある場合は特定の音を正しく識別・聞き分ける力に問題があります。

声は聞こえていても内容が理解できているか、音を聞き分けられる度合いを見るのが語音弁別能です。

次項からは、語音明瞭度検査と語音弁別能検査について具体的に説明していきます。

語音明瞭度検査

語音明瞭度というのは、語音を聞き取る力の指標です。

語音明瞭度検査ではヘッドホンで語音を聞き取り、どの程度の音の大きさで正確に聞き取れるかを調べます。

語音明瞭度検査の目的

語音明瞭度検査の目的は、主に以下の通りです。

補聴器の調整

補聴器を使用する場合、最適な音量や調整設定を見つけるのに役立ちます。

難聴の診断

難聴の程度や種類を特定し、適切な対応策を検討します。

言葉の理解能力の評価

言葉の聞き取り能力が、どのように影響を受けるか評価します。

検査方法

オージオメーターなどを使って事前に録音された語音をヘッドホンから流し、ヘッドホンを装着した受検者は聞こえた語音を紙に書いたり復唱したりして応答します。

単語や文など特定の語音を聞かせて、どれだけ正しく聞き取れるかを測定し正答率(%)を算出する仕組みです。

その正答率によって語音明瞭度を評価し、必要に応じて音量を変えながら再度検査を行います。

語音の種類

語音の種類は、主に以下の通りです。

単音

母音の「あいうえお」や子音の「あかさたな…」などが一般的です。

単語

花や車、テーブルなど日常的に使われる単語です。

文章

明日、映画を見に行きます。などの短い文章の場合もあります。

筆者は、重度の難聴になるため単音での検査が多いです。

日本語の50音をランダムに1音ずつ聞き取れているかを確認し、音の大きさが一定の状態で聞こえてきた単音を復唱して応答しています。

検査結果

語音明瞭度検査の結果は難聴の程度や補聴器の調整、言葉の理解能力などの評価に役立ちます。

検査結果の目安として、健聴者の場合は40dBの音量で100%の聞き取りが可能です。

補聴器を装用している人の場合は、補聴器でもっとも聞き取りがよくなる音量まで上げます。

その上で聞き取りが80%以上であれば、語音明瞭度が高く補聴器の効果が大きく期待できることを表します。

逆に聞き取りが40%以下であれば語音明瞭度が低く言葉だけでは理解が難しい場合があるため、筆談などを併用して確認することが必要です。

語音明瞭度における聞き取り能力

| 100~80% | 聴覚のみで会話の理解が可能であるとともに補聴器の効果が十分にある |

| 80~60% | 日常会話は聴覚のみで理解可能だが聞き慣れていない話題や単語には注意して聞かなければ正確な理解は難しい |

| 60~40% | 日常会話でも聞き間違うことが多く重要な会話では確認やメモの併用が必要である |

| 40~20% | 日常会話においても読話や筆談といった文字でのやりとりを併用する必要がある |

| 20~0% | 聴覚のみでの会話はほぼ不可能で読話・筆談・手話などのコミュニケーション手段を利用する必要がある |

正常な聴力での語音明瞭度は80~100%です。

数字が低いほど聞き取り能力は低下していることを意味し、最高語音明瞭度が50%以下の場合は音声だけでの会話は難しいということを意味します。

相手の口の動きや表情などから話の内容を読み取る読話や筆談、手話などの方法を併用してコミュニケーションをとることが望ましいとされます。

語音弁別能検査

語音弁別能というのは、音を聞き分ける力の指標です。

語音弁別能検査ではヘッドホンで語音を聞き取り、特定の語音をどれだけ正しく聞き分けられるか正答率を調べます。

語音弁別能検査の目的

語音弁別能検査の目的は、主に以下の通りです。

- 難聴の程度や種類を特定する

- 補聴器の効果を予測する

- 難聴の原因となっている障害部位を推定する

具体的には難聴の程度や補聴器の効果を評価する際に、例えば難聴があると声の大きさは聞こえても言葉が正しく聞き取れない場合があります。

これは、語音弁別能の低下が原因とされています。

検査方法

左右の耳それぞれで、音の大きさを変えながら検査を行います。

単音や二音などさまざまな音を聞かせて、どれだけ正しく聞き分けられるかを測定します。

検査結果

語音明瞭度(%)が主な指標で、数値が高ければ言葉を聞き分ける能力が高いことを示します。

語音明瞭度検査と語音弁別能検査の違い

語音明瞭度検査と語音弁別能検査はどちらも言葉を聞き取る能力を測定する意図として共通していますが、どのような違いがあるのでしょうか。

結論からいうと、語音明瞭度検査と語音弁別能検査は目的や対象などが異なります。

| 項目 | 語音明瞭度検査 | 語音弁別能検査 |

|---|---|---|

| 目的 | 語音を聞き取る能力を測定 | 音を聞き分ける能力を測定 |

| 対象 | 難聴の程度や補聴器の効果 | 聴覚の機能や難聴の原因特定 |

| 方法 | 単語や文など決まった語音を正しく聞き取れるか | 単音や二音などさまざまな音を正しく聞き分けられるか |

| 種類 | 単語や文など特定の語音 | 母音や子音など異なる音 |

語音明瞭度検査は、単語や文など特定の言葉をどれだけ正しく聞き取れるかを測り主に難聴の程度や補聴器の装用による効果をチェックします。

一方で語音弁別能検査は、さまざまな単音を聞き分けられるかを測り聴覚の機能や難聴の原因を特定します。

語音明瞭度検査と語音弁別能検査の測定

語音明瞭度検査は言葉を聞き取る能力そのものを測定するものであり、語音弁別能検査は音を聞き分ける能力を測定するものです。

| 項目 | 語音明瞭度検査 | 語音弁別能検査 |

|---|---|---|

| 測定 | 言葉が聞き取れる度合い(音の理解度) | 音を聞き分けられる度合い(音の識別度) |

| 例 | 「あいうえお」などの言葉が正確に聞き取れるか | 「あ・い・う」などの単音を聞き分けられるか |

例えば語音明瞭度検査は「あいうえお」などの言葉がどれだけ正確に聞き取れるかという音の理解度、語音弁別能検査は「あ・い・う」などの単音を聞き分けられるかという音の識別度を検査します。

筆者の日常における体験から具体的な例をいうと「かとう」と「さとう」、「エム」と「エヌ」のどちらが正解なのかを見るのが語音明瞭度です。

また似たような音の例として「し」と「ち」、「ま」と「ば」を聞き分けられるかを見るのが語音弁別能になります。

どちらも言葉の理解や聴覚機能の評価に役立つ検査ですが、目的や対象、方法も異なるためそれぞれの検査結果を総合的に判断しているのです。

筆者の語音聴力検査グラフで見る状態

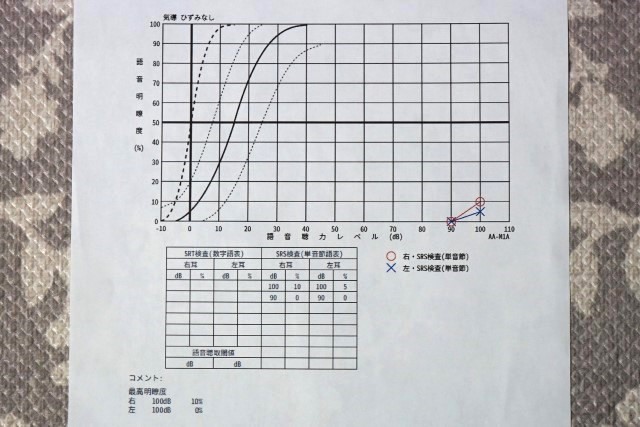

上記画像の図は、数年前に純音聴力検査と並行して語音聴力検査を受けた筆者の検査結果グラフです。

基本的には「あいうえお」といった単音による検査を受けており、単語や文章での検査は行っていません。

言葉がどれだけ正確に聞き取れるかという音の理解度を表す語音明瞭度のみですが、90dBの音量では左右ともに0%、100dBの音量で左耳は5%で右耳が10%とかなり低いことがいえます。

最終的な判定として最高明瞭度が100dBの音量で右耳が10%、左耳が0%という結果でした。

語音聴力検査の目的や種類まとめ

語音聴力検査は、音の大小・高低を測定する一般的な聴力検査とは違い、どれだけはっきり聞き取れるか言葉を聞き取る能力を測定するのが目的です。

言葉を聞き取る力を見る語音明瞭度と音を聞き分ける力を見る語音弁別能の2タイプがあり、いずれも言葉の理解や聴覚機能の評価に役立てています。

聴覚は単に音を聞くということだけではなく、人とのコミュニケーションに欠かすことができない五感の1つです。

音声の大きさに問題がなくても、もし言葉や内容の聞き取りが困難だったり聞き間違いが増えたりしたなと感じたら。

できるだけ早い段階で耳鼻咽喉科での受診をして、自身の聞き取れる力を知り適切な対策をとることが大切です。

以下の記事では、一般的に実施される聴力検査の種類とそれぞれの目的・方法について解説していますので併せてお読みください。

コメント